Методика тестирования накопителей образца 2021 года

К этой торговой марке привыкли еще не все, благо часть накопителей долгое время продолжала продаваться под брендом Intel, а последние решения компании показывают, что обычному потребителю уже можно и не привыкать. Фактически Solidigm, напомним, является флэш-подразделением Intel, проданным SK Hynix. Но на этом рынке всё происходит не мгновенно, процесс смены крыши рассчитан на несколько лет, так что только-только закончился. А Solidigm P41 Plus — первый, единственный и, не исключено, последний потребительский SSD, созданный бывшими инженерами Intel уже после отправки в свободное плавание.

Формально топовой моделью он не являлся никогда — это место в ассортименте Solidigm занимал P44 Pro, который по-своему интересен, но это всего лишь «братская помощь» SK Hynix. И нужна она лишь потому, что это Intel мог себе позволить жить на своей волне, полностью прекратив производство клиентских моделей на TLC-памяти, да и в серверном сегменте сильно ее использование сократив, а для начинающего бренда такое поведение опасно. Вот и пришлось с ним поделиться своим топовым на тот момент SK Hynix Platinum P41. Не без выгоды, разумеется: P44 Pro продавался по каналам Solidigm, унаследованным от Intel, а они намного мощнее, чем собственные возможности SK Hynix. Так уж устроен современный мир, что сделать что-то — это еще даже не полдела. Главное — потом это продать. И так, чтоб в итоге с прибылью остаться. У SK Hynix же со сбытовой сетью даже сейчас есть сложности, так что покупка бывшего подразделения Intel произошла не в последнюю очередь для решения этой проблемы.

Но главное все-таки память. И тут куда более интересен Solidigm P41 Plus, по сути ставший продолжением линейки Intel 660p/665p/670p. Да, это SSD на базе QLC-памяти, которая многих до сих пор пугает. Объективно рассуждая — не на пустом месте эти страхи рождаются. Но другого пути, кроме как увеличивать плотность хранения данных, у индустрии на данный момент нет. Если, конечно, не произойдет революции в области технологий памяти — и не появится более дешевого ее вида, чем NAND. Особых надежд на это нет: ячейкой NAND-флэш является всего один транзистор. То есть аналоговый прибор, хранящий непрерывный заряд. А вот как его оцифровывать, зависит от внешних схем, сложность которых размазывается на большие массивы памяти. Чем лучше это делается, тем больше информации мы в этом самом одном транзисторе храним — и тем дешевле это обходится. Вот и приходится развиваться в этом направлении.

Однако если внимательно посмотреть на рынок флэш-памяти, несложно заметить, что все производители прошли по маршруту разные расстояния. Дальше всех продвинулись Intel и Micron, когда-то разрабатывавшие память вместе. Кончилось это тем, что, даже и расставшись, обе компании не только всё более активно использовали QLC в самых разных собственных продуктах, но и завалили ей весь рынок. Samsung же свою QLC-память начал использовать еще в прошлом десятилетии, но до прошлого года — не в массовых продуктах. Да, конечно, 860 Qvo, а затем и 870 Qvo определенную популярность заслужить сумели, но с каждым годом SATA-накопители становились всё более нишевыми решениями. И у WD или YMTC массовые поставки QLC-памяти наладились лишь в 2024 году, хотя оптимистичные анонсы неоднократно появлялись гораздо ранее.

В общем, процесс внедрения QLC шел достаточно медленно. Сама по себе ситуация достаточно интересная, так что заслуживает отдельного подробного рассмотрения. Сейчас же достаточно сказать, что SK Hynix оказалась как раз в числе отстающих — на момент приобретения флэш-подразделения Intel собственных успехов на этом направлении не было. После такого — сразу же выход в лидеры с готовыми наработками. Правда в нагрузку компания получила и, скажем так, наработки более высокого уровня — включая и линейки SSD Intel. Первое время они продавались как есть — включая и бренд. Однако быстро решено было немного модернизировать основной потребительский накопитель Intel SSD 670p, результатом чего и стал наш герой. Кое-чем радикально отличающийся от предшественников, но это, как раз, и интересно.

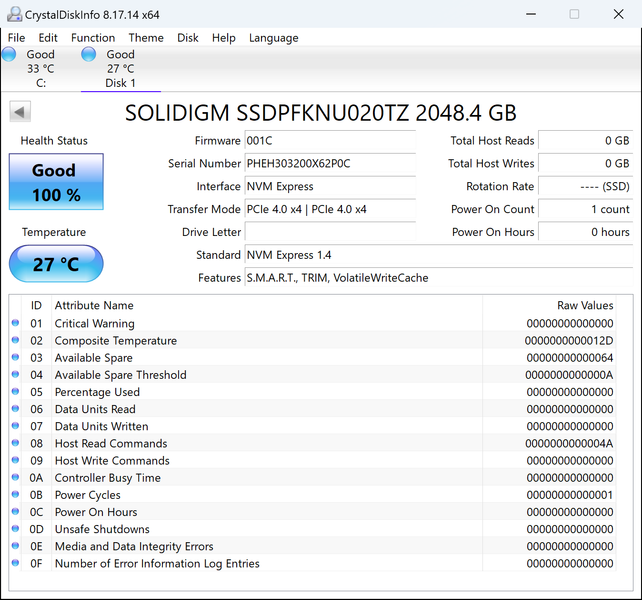

Solidigm P41 Plus 2 ТБ

Никаких упоминаний Intel — всё с чистого листа. Всё интересное, впрочем, закрыто одной большой наклейкой, благо и расположено на одной стороне. Как и ранее, все модели односторонние — 2 ТБ памяти помещается легко и с запасом, а SSD более высокой емкости в линейке изначально не планировались.

Если же наклейку снять, то хорошо видно, что тут бы и 4 ТБ поместилось без проблем. Либо длину платы можно существенно сократить. Внешне всё очень похоже на SSD других производителей — но не Intel.

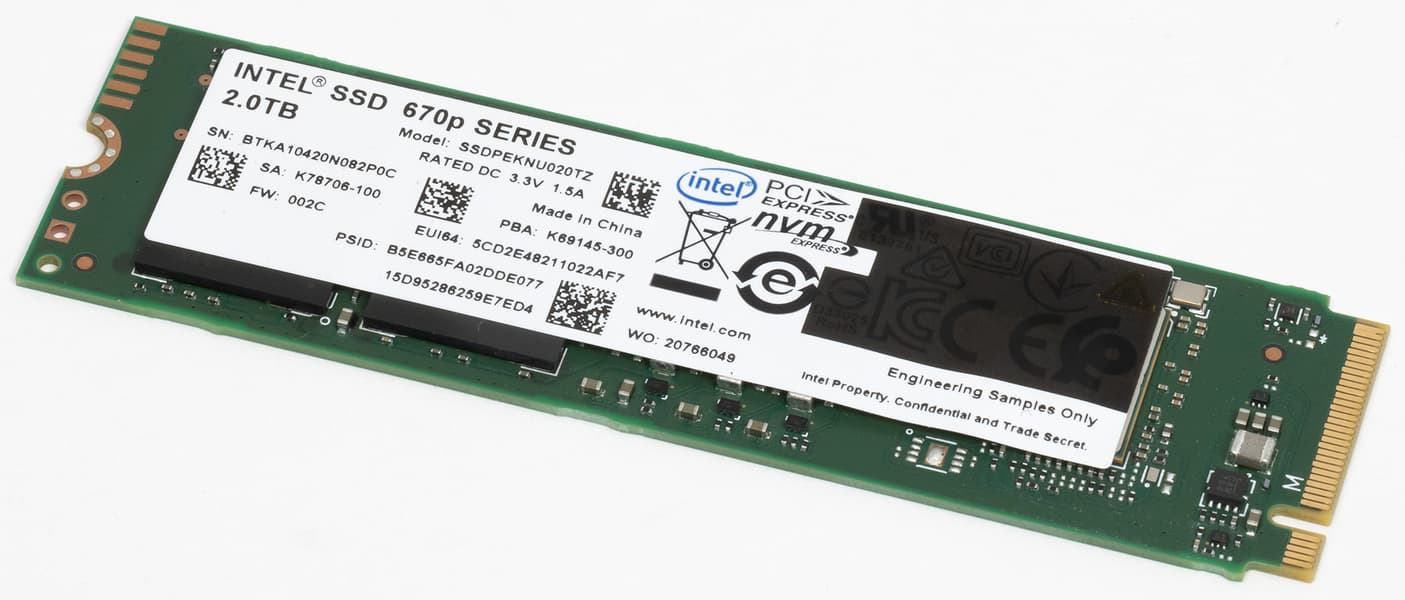

Для сравнения — 670p, тоже появившийся уже на излете работы того же подразделения в составе Intel. Сразу же в глаза бросается микросхема DRAM. Да — в 600-й серии Intel на ней не слишком экономил. Оставив за кадром вопрос, насколько внешний буфер вообще нужен в потребительских сценариях, просто вспомним, что безбуферным контроллерам не все до сих пор банально доверяют. А в 660p и 665p применялись Silicon Motion SM2263, но не чуть более дешевый SM2263XT. Вся экономия — 256 МБ DRAM вне зависимости от емкости SSD. Этот же подход перекочевал в 670p, но с контроллером получилось еще забавнее: Silicon Motion SM2265 более нигде на рынке не встречается. И немудрено — это всего лишь SM2267, которому отрубили (бесполезную в его случае) поддержку PCIe Gen4.

Стоило инженерам Solidigm избавиться от контроля бывшего руководства, как сразу и выпущен был P41 Plus — на безбуферном Silicon Motion SM2269XT и с официальной поддержкой PCIe Gen4. Память же осталась прежней, поскольку ничего новее 144-слойной N38A компания на тот момент еще не разработала. То есть, по сути, P41 Plus — удешевленная версия 670p, аппаратно очень похожая на массу бюджетных SSD на той же памяти и контроллерах, представленных на рынке. Претензий к чему, впрочем, не было — поставки 670p тоже не сразу прекратились. Да и гарантийные условия для новой модели даже получше — те же пять лет, но уже с «разрешенным» полным объемом записи (TBW) 800 ТБ против 740 ТБ.

А скорость работы нужно проверять непосредственно. SSD этой линейки от сходных по железу продуктов других фирм всегда отличались благодаря особенностям прошивок. То ли Silicon Motion делал их по спецзаказу, то ли внутренний чисто продукт (в пользу второй версии говорит то, что утечек очень давно не было), но факт остается фактом — прошивки под Intel существенно отличаются от того, что Silicon Motion предлагает другим клиентам в комплекте с теми же контроллерами и памятью. А SSD давно уже внутри стали настолько сложными (хотя «снаружи» сам процесс их производства намного проще, чем у жестких дисков), что софт иногда оказывает решающее значение.

Так что посмотрим — сохранилось ли это в исполнении Solidigm.

Тестирование

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье, в которой можно более подробно познакомиться с используемым программным и аппаратным обеспечением. Здесь же вкратце отметим, что мы используем тестовый стенд на базе процессора Intel Core i9-11900K и системной платы Asus ROG Maximus XIII Hero на чипсете Intel Z590, что дает нам два способа подключения SSD — к «процессорным» линиям PCIe Gen4 и «чипсетным» PCIe Gen3. Первое — как раз то, на что рассчитаны современные SSD, что позволяет им работать в полную силу. Но и «режим совместимости» тоже нередко интересен — фактически чипсетный контроллер PCIe в таком виде появился еще в микросхемах Intel «сотой» серии (т. е. в 2015 году), а дальше принципиально не менялся. Соответственно, это то, что увидит пользователь старого компьютера, установивший в него даже современный SSD. А если это современный бюджетный SSD, так и вовсе можно не найти разницы между этими режимами. Что, естественно, следует проверять при встрече с новыми (для нас) контроллерами и платформами — как сегодня.

Образцы для сравнения

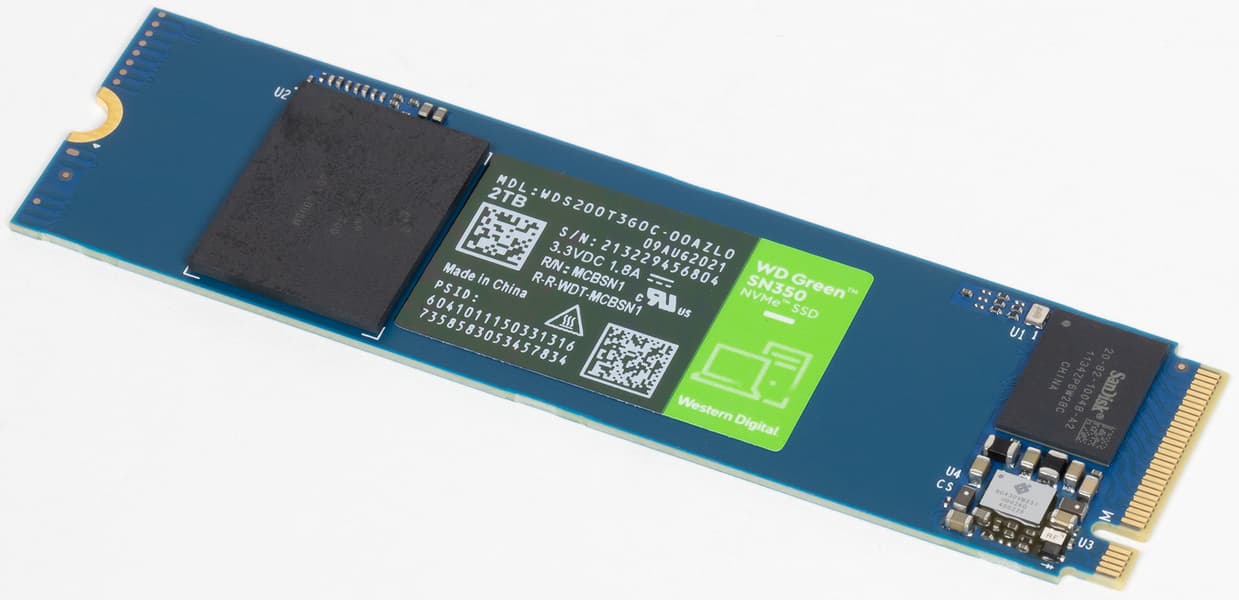

Естественно, SSD в обязательном порядке нужно сравнить с Intel SSD 670p, благо эти модели сохранялись и в ассортименте Solidigm, да и используют идентичную память. Второй ориентир — упомянутый WD Green SN350. Не новое уже устройство, но что-либо новее у WD только-только появилось, так что и с Solidigm P41 Plus на рынке не пересекалось. Вот и сравним двух грандов производства флэш-памяти напрямую.

Samsung в этих гонках не участвует, предлагая лишь экзотику с SATA-интерфейсом. «Родной» Micron нормальной емкости нам пока не попадался, а вот аппаратно идентичный Crucial P3 / P3 Plus накопитель уже тестировали — TeamGroup MP44S 2 ТБ. Однако тут тоже не исключены программные различия — но как ориентир вообще подойдет. Равно как и Adata Legend 800 — к сожалению, 1 ТБ, что сказывается, но нужен для представления о том, как ведут себя «стандартные» платформы на контроллерах Silicon Motion с той же памятью.

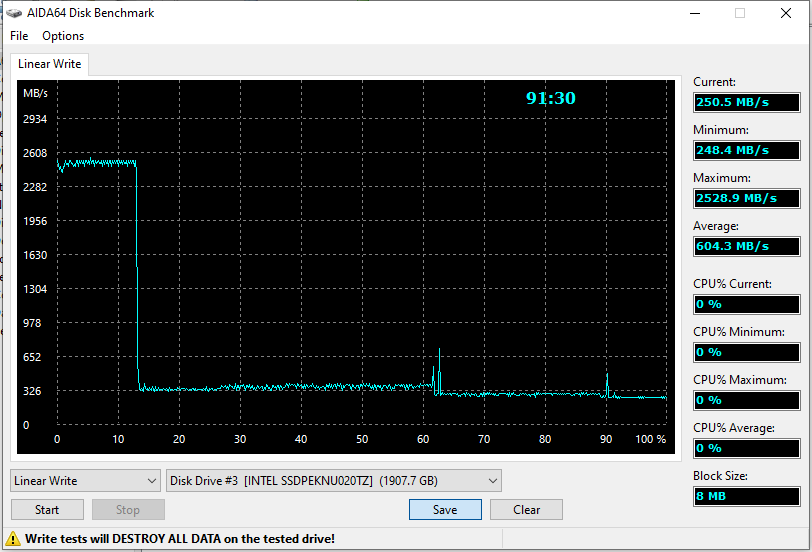

Заполнение данными

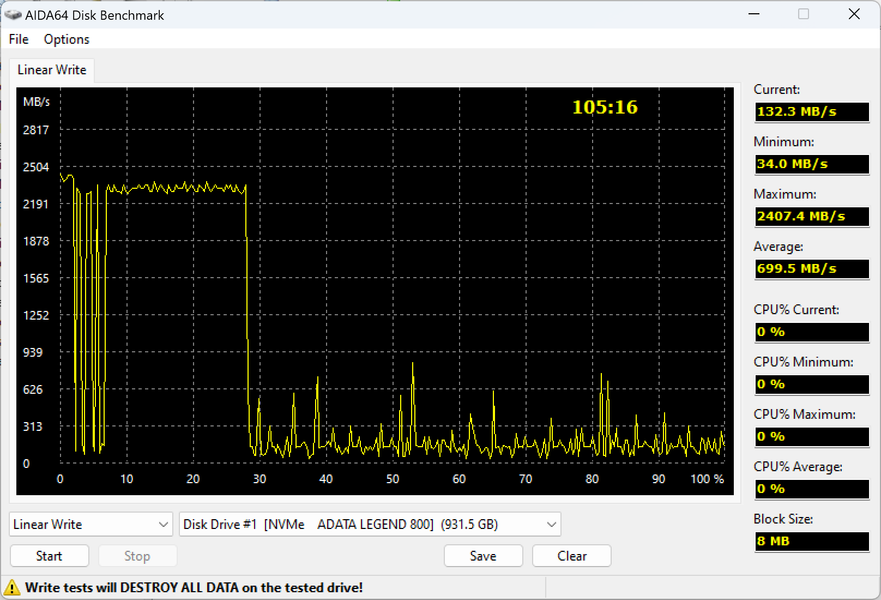

Так вел себя Intel SSD 670p. Определить, что это QLC, можно лишь по абсолютным значениям скорости прямой записи (а она тут именно прямая) в центральной части графика. Из TLC можно было бы «выжать» и больше, но более 300 МБ/с прямой записи и примерно 250 МБ/с на третьей стадии разгребания кэша на практике нормально, чтобы уже не замечать неудобств. Мало для тестов, но достаточно для жизни.

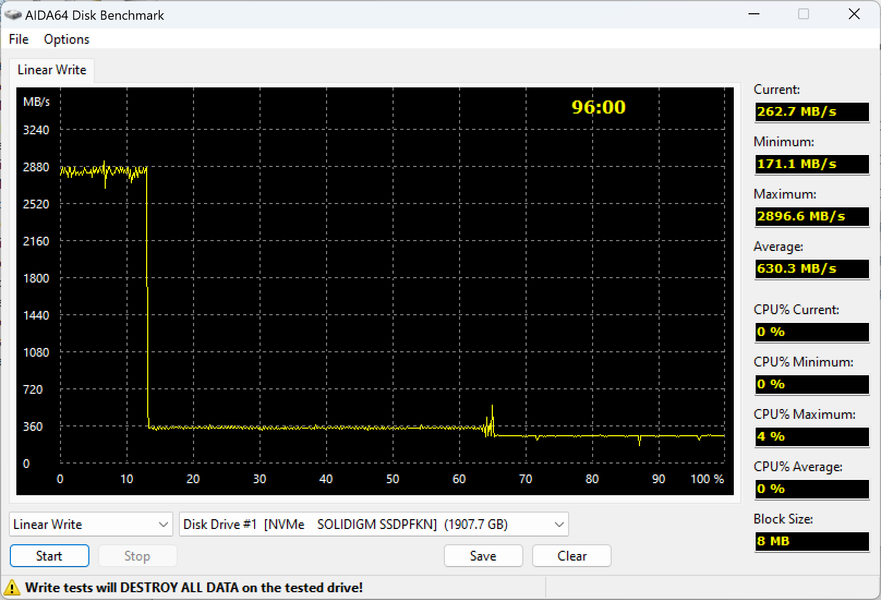

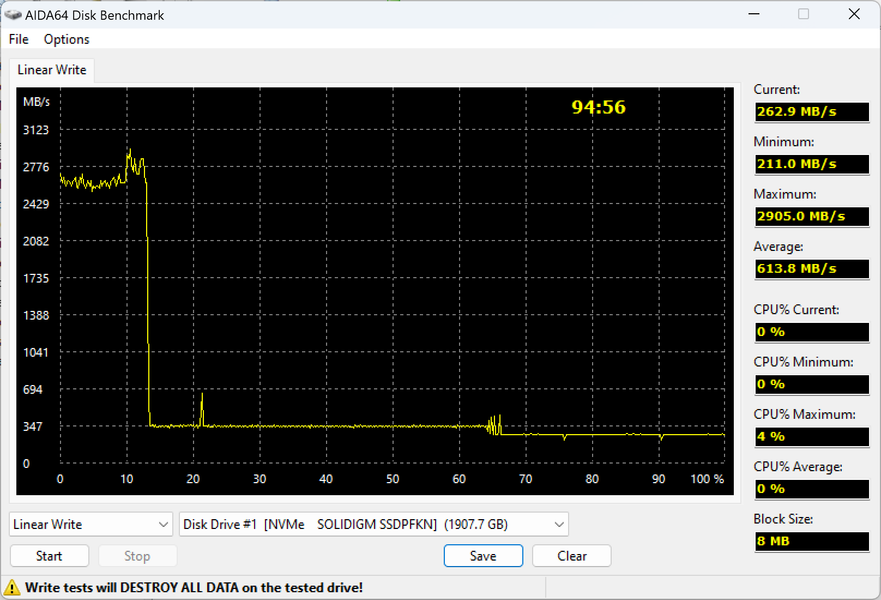

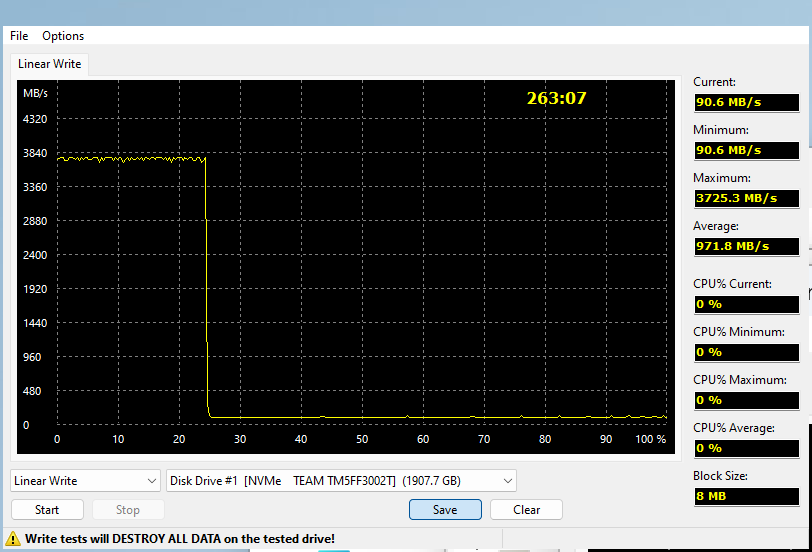

Solidigm P41 Plus в том же слоте Gen3 показывает, что спешить с переходом на Gen4 в общем-то было незачем — для записи уж точно. В остальном же график идентичный предшественнику — несколько минут только потеряли, зато немного приобрели в скорости записи в кэш. Второе заметить будет даже проще. В общем, поведение прошивок не изменилось — хотя иногда считается, что безбуферные контроллеры так не умеют. Действительно — чаще всего, не умеют. Но лишь потому, что их никто и не учит.

Переходим на Gen4 только для того, чтобы убедиться: можно было и не переходить. Для последовательной записи при такой памяти — уж точно. Но продвигать P41 Plus, пожалуй, компании было проще — для широких масс трудящихся такие нюансы вне понимания, зато шильдик пониманию очень даже доступен. Чем производители и пользуются. Intel в себе силы сдерживаться находил, а Solidigm уже не смог.

С другой стороны, и пусть они будут здоровенькими — поскольку «стандартное» поведение Silicon Motion таково. Здесь SM2267, но в режиме идентичном SM2267XT, поскольку DRAM физически нет. Но и SM2265 — тоже SM2267 внутри. И память во всех трех SSD одинаковая — а результаты разные. Adata Legend 800 не смогла даже оказаться хотя бы вдвое медленнее — емкость как раз вдвое меньше, а время выполнения теста немного больше. И минимумы уже не выше 200, а ниже 50 МБ/с.

Но это еще не самое плохое, что случается в жизни — все-таки у Intel сама по себе память получилась достаточно быстрой, что сказывается. А это Phison E21T с Micron — еще медленнее. Правда в SLC-кэш он данные умеет писать быстрее, оправдывая даже позиционирование как Gen4-гакопителя, но если места в последнем не хватило, то начинается страх и ужас. В чем частично виновата попытка увеличить кэш на максимум — контроллерам Phison этот режим работы до сих пор «не нравится» больше, чем прочим, а производители упорно норовят использовать именно его иногда даже и с TLC.

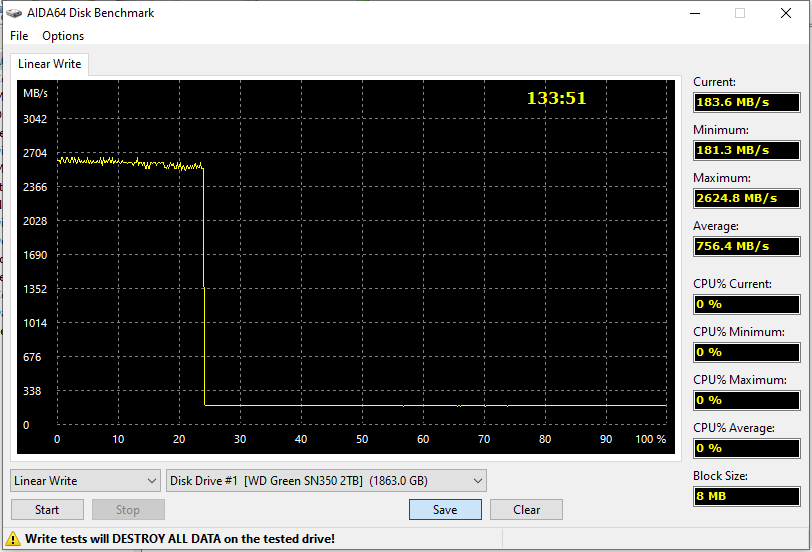

Хотя сама по себе идея не виновата — просто ее реализовывать нужно правильным образом. Например, тот же WD Green SN350 — достаточно быстрый в своем классе SSD. Отсутствие прямой записи ему тоже мешает, но, опять же, с такими скоростями уже можно жить. Похуже, чем получалось у Intel, однако лучше, чем у многих бюджетных SSD даже на TLC-памяти. И вдвое быстрее вне кэша, чем у связки Phison E21T + QLC Micron (а это, напомним, не только Team MP44S, но и собственные Crucial P3 / P3 Plus). Почему WD и не слишком охотно такие модели продавал — не будь садистских условий гарантии (TBW 100 ТБ на три года — это издевательство для двухтерабайтника), так покупали бы такие SSD лучше, чем Blue. Но подход Intel / Solidigm, повторим, нравится нам больше.

Предельные скоростные характеристики

Низкоуровневые бенчмарки в целом и CrystalDiskMark 8.0.1 в частности давно уже пали жертвой в неравной борьбе с SLC-кэшированием — так что ничего, кроме самого кэша, протестировать и не могут. Однако и публикуемая производителями информация о быстродействии устройств тоже ограничена его пределами, так что проверить их всегда полезно. Тем более, что вся работа над кэшированием как раз и ведется для того, чтобы и в реальной жизни как можно чаще «попадать в кэш». И демонстрировать высокие скорости, несмотря на снижение стоимости памяти.

| Чтение | Запись | Смешанный режим | |

|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 3537,5 | 2619,9 | 2077,5 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2963,8 | 2744,2 | 2058,7 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 4905,5 | 3897,4 | 3103,7 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 3542,1 | 3138,0 | 3351,8 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 4019,3 | 3357,1 | 2947,0 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 3529,3 | 3263,3 | 2834,2 |

Замена Silicon Motion SM2265 на SM2269XT хороша по меньшей мере тем, что полнота утилизации PCIe Gen3 увеличилась, а при чтении так и вовсе удалось немного выбраться за его ограничения в родном режиме. Впрочем, Phison E21T с кэшем удается работать чуть быстрее. Но вообще в этих пределах все быстрые.

| Q1T1 | Q4T1 | Q4T4 | Q4T8 | Q32T8 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 16903 | 67402 | 199648 | 259264 | 501421 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 17326 | 71323 | 199539 | 287635 | 307668 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 15924 | 61468 | 153387 | 208260 | 485762 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 7931 | 28906 | 103640 | 136380 | 168680 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 19734 | 77719 | 219462 | 307336 | 387669 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 16438 | 71137 | 213415 | 301560 | 386706 |

Суровый рандом давно уже стал спортом высоких достижений. Откуда и низкие результаты WD Green SN350 — в компании справедливо решили, что и так сойдет. Действительно — нужно на практике временами до три тысяч IOPS, так значит восемь — уже двукратный запас. Если его сделать четырех- или восьмикратным, никто всё равно спасибо не скажет. Кроме тестеров — и то не факт. А вот Phison и Silicon Motion приходится свой товар заказчикам продавать, потому и соревнуются пока. В основном, не в решениях такого класса, но, напомним, что за пределы SLC-кэш CDM не выходит, а сам по себе кэш существенно уравнивает разные виды памяти.

| Q1T1 | Q4T1 | Q4T4 | Q4T8 | Q32T8 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 73914 | 129257 | 216426 | 239381 | 392810 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 46905 | 117600 | 285438 | 296854 | 299583 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 104976 | 192821 | 431380 | 407949 | 404633 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 53755 | 149257 | 293355 | 381965 | 393915 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 81590 | 153955 | 364656 | 383896 | 385657 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 71620 | 165481 | 274434 | 364846 | 367509 |

Верно всё вышесказанное. Хотя тут уже при соревновании на равных чуть лучше оказался Phison, но и Silicon Motion при переходе к новому поколению производительность контроллеров немного увеличил. А иногда и не немного. И это, заметим, проявляется несмотря на наличие 256 МБ внешней DRAM у SM2265 и ее полном отсутствии у SM2269XT. Это не говорит о том, что DRAM — совсем бесполезен. Просто в быту прямую пользу от увеличении размера буфера даже бенчмарки найти не могут :)

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 69,2 | 121,2 | 328,3 | 934,1 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 71,0 | 210,1 | 504,7 | 1224,7 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 65,2 | 214,5 | 416,2 | 1474,6 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 32,5 | 171,6 | 511,3 | 733,9 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 80,8 | 215,0 | 478,6 | 1354,7 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 67,3 | 194,2 | 467,9 | 1395,9 |

На скорость работы реального ПО подобные операции влияние оказывают в отличие от предыдущих: «длинным» очередям взяться на практике неоткуда — зато блоки, отличные от 4К байт, встречаются очень часто. Количество операций в секунду на «больших» блоках немного снижается, но сами они больше — так что результирующая скорость в мегабайтах в секунду оказывается более высокой. Поэтому по возможности все и стараются работать именно так. Хотя уже и бюджетные SSD достигли таких скоростей, что программам за ними просто не угнаться. Но это лишь пока мы работаем в пределах SLC-кэша, который призван замаскировать различие между разными типами флэш-памяти.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 302,8 | 699,3 | 1025,9 | 1225,0 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 192,1 | 568,7 | 1399,9 | 2300,5 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 430,0 | 1312,1 | 2997,6 | 3775,3 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 220,2 | 690,9 | 1515,5 | 2106,8 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 334,2 | 1057,6 | 2319,4 | 3024,4 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 293,4 | 873,9 | 1843,9 | 2361,8 |

С тем же замечанием это верно и для записи — в однобитном режиме и бюджетные контроллеры способны продемонстрировать столь безумные мегабайты в секунду, что таковые даже последовательно не снились некоторым интерфейсам недавнего прошлого. Хотя столько уже и не нужно, но увеличение производительности контроллеров — объективный процесс. В некоторых сценариях просто необходимый. А это — побочные явления.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 91,1 | 105,1 | 331,8 | 808,2 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 85,4 | 241,7 | 547,9 | 1114,6 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 88,5 | 272,0 | 480,3 | 1389,4 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 59,1 | 203,7 | 390,1 | 781,3 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 104,4 | 251,9 | 549,4 | 1258,6 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 85,6 | 222,4 | 514,5 | 1246,1 |

Смешанный режим тоже важен — ведь в реальности (а не в тестовых утилитах) редко бывает такое, что долгое время данные приходится только писать или только читать. Особенно в многозадачном окружении — и с учетом богатой внутренней жизни современных операционных систем. Но ничего нового мы тут не видим — всё предсказуемо. И укладывается в озвученное выше. Показатели росли, растут и будут расти — поскольку это получается само собой при решении важных проблем. А что программному обеспечению столько уже не нужно — так это его проблемы.

Работа с большими файлами

Но, как бы хороши не были показатели в низкоуровневых утилитах, достигнуть таких скоростей на практике удается далеко не всегда. Хотя бы потому, что это всегда более сложная работа — тот же CrystalDiskMark работает с небольшими (относительно) порциями информации, причем внутри одного файла. Во-первых, таковой в современных условиях практически всегда и гарантировано располагается в SLC-кэше всё время тестирования, во-вторых, не нужно отвлекаться на служебные операции файловой системы — реальная запись одного файла это еще и модификация MFT, и журналы (основные используемые в работе файловые системы журналируемые — и не только NTFS), так что писать приходится не в одно место последовательно, а в разные (и частично — мелким блоком). В общем, большую практическую точность дает Intel NAS Performance Toolkit. При помощи которого можно протестировать не только кэш. И не только на пустом устройстве, где он имеет максимальные размеры — а и более приближенный к реальности случай, когда свободного места почти нет. Что мы всегда и делаем.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 2548,4 | 2250,1 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2662,3 | 2212,8 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 2677,7 | 1831,8 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2517,2 | 2349,5 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 2699,3 | 2469,3 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2459,6 | 2410,5 |

Работа в один поток — самый частый, но и самый сложный сценарий. Но для современных контроллеров намного менее сложный, чем для их предшественников. Даже бюджетных. А обратить внимание тут стоит совсем не высокие пиковые результаты — а на то, насколько Phison E21T сдувается, когда ему нужно даже просто прочитать данные из массива QLC-памяти, а не из SLC-кэша. Остальные ведут себя намного ровнее.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 3102,7 | 2557,8 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2378,3 | 2315,6 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3612,7 | 2698,5 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 3490,8 | 3363,3 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3729,7 | 3580,0 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 3343,4 | 3187,8 |

В многопоточном режиме, естественно, ситуация никак не меняется — тут память на первом месте. А в низкоуровневых утилитах это прекрасно прячется за SLC-кэшем и никого не смущает. И одна из возможных причин, почему Solidigm понадобился такой режим, видна хорошо — модели 60--й линейки Intel начали уже отставать от конкурентов (в т. ч. и более дешевых), а тут статус-кво вернулся.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 2461,7 | 2468,9 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2606,7 | 763,9 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3753,7 | 3430,0 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2359,7 | 2351,0 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3064,3 | 801,3 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2722,4 | 795,0 |

Концепция SLC-кэширования базируется на том, что длительной нагрузки по записи в быту обычно не бывает, а короткие всплески как раз эффективно (и быстро!) съест кэш. Использование его для ускорения чтения тоже понятно — временные файлы записываются, а потом читаются чаще всего лишь один раз — и удаляются. Потому желательно это делать быстро, а переносить информацию в основной массив и вовсе незачем спешить. Но понятно, что как только мы отходим от этой идеальной картины, начинаются проблемы. И чем дальше отходим — тем более серьезные. В этом случае подход Intel / Solidigm будет лучше. А вот в простых ситуациях — хуже, поскольку в уменьшенный кэш, естественно, много не запишешь, а за его пределами скорость всё равно падает. Остальным же участникам на тестовый файл места в кэше почти хватает и в заполненном состоянии, откуда и их выигрыш.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 2305,1 | 2215,3 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2700,5 | 814,4 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3470,3 | 3352,8 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2873,7 | 2400,9 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3169,9 | 887,5 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 3122,3 | 874,0 |

А сколько программ решит одновременно писать — для SSD дело десятое. Жесткие диски любое отступление от строго последовательной однопоточной работы валит с ног, но твердотельным накопителям внутри себя удобнее даже последовательную нагрузку распараллеливать. Почему и поведение в этих сценариях одинаковое. Критично только количество данных, но никак не рабочих потоков.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 2050,3 | 1781,5 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2278,4 | 1512,3 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3062,2 | 2391,4 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2844,4 | 2381,7 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 2831,4 | 1233,2 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2540,5 | 1180,5 |

Да и направления потоков не важны. Чтение никак не мешает записи (особенно учитывая двунаправленную природу PCIe) — только результирующую скорость повышает, поскольку выполняется быстрее. Промахи мимо кэша оказываются болезненными для QLC. Но если размер кэша увеличить до максимально возможного, есть шансы это уже и не увидеть. Вот почти все так и делают.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 1866,1 | 1731,3 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 1782,2 | 1015,2 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 2401,7 | 1841,7 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2032,2 | 1863,3 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 2142,3 | 1528,5 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 1789,6 | 1494,8 |

Еще одна иллюстрация того, почему сейчас стала стандартом де-факто схема с SLC-кэшем на все свободные ячейки и максимально быстрым его освобождением при первой же паузе в работе. Топовые SSD могут себе позволить отступления от этого правила в первом пункте, но в бюджетном сегменте это проблемы чаще создает, чем решает. Так что главное — чтоб места в кэше хватило на любой «сеанс» работы и чтоб эти «сеансы» не происходили чаще, чем контроллеры с их последствиями успевает разбираться. Для чего желательно не забивать накопитель до упора — что проще при высокой общей емкости. А таковая в виде «бюджетный контроллер + QLC» обходится дешевле, чем любая другая связка. Только и всего.

Комплексное быстродействие

На данный момент лучшим комплексным бенчмарком для накопителей является PCMark 10 Storage, с кратким описанием которого можно познакомиться в нашем обзоре. Там же мы отметили, что не все три теста, включенных в набор, одинаково полезны — лучше всего оперировать «полным» Full System Drive, как раз включающим в себя практически все массовые сценарии: от загрузки операционной системы до банального копирования данных (внутреннего и «внешнего»). Остальные два — лишь его подмножества, причем, на наш взгляд, не слишком «интересные». А вот этот — полезен в том числе и точным измерением не только реальной пропускной способности при решении практических задач, но и возникающих при этом задержек. Усреднение этих метрик по сценариям с последующим приведением к единому числу, конечно, немного синтетично, но именно что немного: более приближенных к реальности оценок «в целом», а не только в частных случаях, всё равно на данный момент нет. Поэтому есть смысл ознакомиться с этой.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ (PCIe Gen4) | 2760 | 1799 |

| Intel SSD 670p 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2450 | 1782 |

| TeamGroup MP44S 2 ТБ (PCIe Gen4) | 2272 | 1222 |

| WD Green SN350 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2134 | 1445 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen4) | 3170 | 2088 |

| Solidigm P41 Plus 2 ТБ (PCIe Gen3) | 2677 | 1990 |

Основная проблема описанного выше «стандартного» подхода к кэшированию в этом тесте — работает он с большей интенсивностью, чем принято в жизни. Но это само по себе нужно — ведь иначе и процесс тестирования шел бы не час, а минимум сутки. Зато это сильно «бьет» как раз по бюджетным моделям, производительность которых оказывается более низкой, чем могла бы. Хотя, опять же, и хорошо — лучше уж точно знать реалистичный пол, чем оптимистичный потолок. К тому же первый отлично виден и при тестировании пустого SSD — когда запас места в SLC-кэше таков, что его хватает на всё время выполнения теста даже без необходимости «подчищать» в процессе. А дальше мы видим падение до двух раз для моделей, выживающих только за счет SLC-кэширования — и тоже снижение, но в меньших масштабах для имеющих за душой что-то еще. Даже заполненный данными (что куда ближе к реальности) Solidigm P41 Plus работает почти так же быстро, как пустой TeamGroup MP44S. Пиковые показатели же у него еще выше, но в рамках общей тенденции — на каждом шаге у Silicon Motion получались чуть более мощные контроллеры, чем у Phison. По крайней мере, в рамках этого теста, но это объяснимо объективными различиями — в бюджетных моделях Phison до последнего времени было лишь одно универсальное ядро, что при комплексных нагрузках может иногда и сказываться.

Итого

Слабое место подхода Intel/Solidigm в тестах было хорошо заметно: чем меньше кэш, тем сложнее в него попасть. Да, меньше штраф за «непопадание», но до этого нужно еще дойти — чего низкоуровневые тесты не умеют, да и в других моделировать такую ситуацию сложнее. Впрочем, она и на практике при большом кэше и достаточном запасе свободного места встречается не так уж часто, что и позволяет производителям экономить — к горю тех, кто в неприятные ситуации таки попадает. Но тут уже можно ответить просто: если есть предположение, что самой дешевой конфигурации не хватит — не экономьте. Выбор иногда сложноват из-за неполноты предоставляемой производителями информации, но на одних них свет клином не сошелся.

Что же касается самого Solidigm P41 Plus, то получился он технически интересным, но слабым кандидатом на покупку. Впрочем, это было верно и для 600-й линейки Intel в целом: конкурировать ей в основном приходилось с моделями среднего уровня на TLC, а те быстрее и покупателя пугают меньше. Самые же непуганые просто выбирали что подешевле, всё чаще при таком выборе получая QLC, очень часто — именно произведенную Intel, но совсем не в SSD этой компании. Собственно, в Intel, как нам кажется, на розницу просто давно уже махнули рукой. А выпускаемые модели обычно были просто образцово-показательными: как можно сделать, если делать хорошо. Пусть даже они делались из дешевых компонентов, что началось еще во времена Intel SSD 600p, поскольку тогда сама по себе идея бюджетного NVMe-накопителя на базе TLC-памяти казалась чем-то революционным. А несколько лет спустя появилась необходимость продвигать QLC, так что компания старательно показывала всем партнерам, что такие устройства не обязаны попадать исключительно в «околоплинтусный» класс. Оттуда же и старательное игнорирование безбуферных контроллеров, и даже специальное ухудшение формальных потребительских характеристик, типа отрезанной от SM2267 поддержки PCIe Gen4: ему она всё равно ничего не давала, но красиво выглядела на бумаге — вот в Intel и предпочли сделать из модели 670p Gen3-накопитель, дабы не вводить покупателей в заблуждение.

Однако сразу после прощания с материнской компанией у Solidigm отпала задача показывать «как можно». Да и «лишние» ресурсы на ее решение — тоже. Результатом чего и стал P41 Plus на безбуферном Silicon Motion SM2269XT. Справедливости ради, у компании особого выбора и не было: последним недорогим четырехканальным контроллером этого разработчика с поддержкой DRAM был именно SM2267, но выпускать такой SSD смысла уже не было, другие ничего подходящего тоже предложить не могли, а переделывать всё и переходить на восьмиканальные топовые контроллеры смысла тем более не было. Поэтому получился Solidigm P41 Plus — чуть более быстрый, чем Intel SSD 670p, и имеющий немного более низкую себестоимость одновременно. Но существенно снижать отпускную цену компания не стала — со всеми вытекающими. А по мере заполнения рынка бюджетными моделями на аналогичной памяти вся линейка Intel (включая и первый «интел-неинтел») начинала выглядеть всё более странно.

В конце прошлого года появилась надежда на модернизацию продуктовой линейки, поскольку Solidigm торжественно отчиталась об освоении 192-слойной памяти. Однако выбран был другой путь: после Нового года с сайта вообще исчез раздел с потребительскими моделями, а на недоуменные вопросы компания отвечала просто: мы больше не будем заниматься этим направлением. И слово свое сдержала, сконцентрировавшись на SSD для центров обработки данных и подобных продуктах. Маржинальность этого бизнеса выше, да и покупатели лучше понимают, что именно покупают и зачем, так что QLC-накопители выдающейся емкости (а сейчас Solidigm по ней как раз лидирует) продаются хорошо. Что же касается потребительских продуктов, то End of Life для Solidigm P41 Plus был объявлен 31 марта этого года, унаследованные же от Intel модели под нож пошли еще раньше. Отгружено их к тому моменту было много, так что даже сейчас не так уж сложно найти в продаже Intel SSD 670p, не говоря уже о Solidigm P41 Plus. Однако смысла искать и покупать их сегодня практически нет. А мы в этом обзоре, можно сказать, отдали последние почести потребительским SSD Intel и всей их небезынтересной истории. Которая закончилась уже, скорее всего, навсегда.