Методика тестирования накопителей образца 2021 года

Сегодня у нас на повестке дня тестирование очередного SSD на базе четырехканального безбуферного контроллера Maxio MAP1602, но в пока еще немного необычной конфигурации — во всяком случае ранее мы с такой не сталкивались. Несмотря на то, что протестировали уже несколько накопителей условного класса «до 7 ГБ/с» с этим контроллером, все они использовали 232-слойный TLC-флэш YMTC. Такие модели появились два года назад, и долгое время какого-то разнообразия не было. В отличие от чуть более ранних SSD со скоростью «до 5 ГБ/с» (с внедрением поддержки PCIe Gen4 производители начали активно оперировать скоростью последовательных операций, поскольку это самый простой критерий их сортировки), начавшихся в свое время со 128-слойной памяти YMTC, а позднее освоивших и память других производителей. Официально в них и контроллер сменился — теперь используется MAP1608. Но единственное его отличие от старшего брата — немного ограничена скорость обмена данными с памятью. Когда-то это получалось само собой из-за ограничений памяти, сейчас же разработчик навел формальный порядок, дабы для более дешевых SSD предлагать производителям и контроллер чуть дешевле.

Причем в последнее время в паре что с MAP1608, что с MAP1602 всё чаще встречается QLC-флэш, причем под теми же названиями моделей, что ранее встречались с TLC. Все скоростные показатели декларируются применительно к SLC-кэшу, что и оставляет производителям формальную свободу действий. Фактически же покупателям эти выкрутасы очень не нравятся — и не только применительно к этим контроллерам, а вообще. Не то, чтоб SSD на QLC (особенно высокой емкости) совсем ни на что не годились — в некоторых случаях они вполне оправданы, но об этом поговорим отдельно. Просто многим покупателям хочется делать осознанный выбор. QLC — так QLC, TLC — так TLC, а не кот в мешке, от которого заранее неизвестно, чего ожидать.

Поэтому в современных условиях определенный тип памяти становится конкурентным преимуществом, за которое многие уже готовы доплачивать. В идеале — вообще за конкретную заранее известную конфигурацию, но с этим даже в топовом сегменте не всегда всё гладко, так что хотя бы за тип памяти. И производители на этот тренд реагируют. Недавно мы изучали SSD Silicon Power Endura ED90, так что затронули и вопрос — что это вообще за серия. Напомним, что ничего неординарного с технической точки зрения во входящих в нее накопителях нет. Это модели на бюджетных контроллерах (младший Silicon Power Endura E55 и вовсе SATA-накопитель), но гарантированно на TLC-памяти. Пока линеек в семействе четыре, старшая Endura ES75 — как раз со скоростью «до 7 ГБ/с».

Maxio MAP1602 для нее подходит идеально, но просто взять ходовую конфигурацию с 232-слойной TLC YMTC в Silicon Power не могли. Проблема в самой памяти и вовсе не техническая — YMTC находится под санкциями США, так что продукты, использующие флэш компании с числом слоев более 200, просто нельзя продавать на многих рынках. Разумеется, это никак не касается «родного» китайского, да и нашего — но тайваньским компаниям это жизнь осложнило. Выкручиваются все по-разному. Например, Adata Legend 900 — это два совершенно разных SSD. Модель на MAP1602 и памяти YMTC выпускается материковыми заводами и поставляется туда, куда можно. А есть и «санкционно чистая» модификация на Phison E27T и памяти Kioxia — для тех краев, где первую продавать нельзя. Но такой подход довольно сложен, так что подходит не всем. Тем более, что есть и куда более простой выход. Если два года назад другой памяти, пригодной для таких SSD, просто не было на рынке, то сейчас она уже есть — можно таковой и воспользоваться, что и было сделано. Скорее всего, самой Maxiotek, которая для всех партнеров и референc-дизайны разрабатывает, и прошивки пишет, так что со временем мы увидим такие SSD и под другими марками. И у Silicon Power уже попадались в точности такие же US75. Но до нас первой добралась немного другая модель. Однако прежде чем заняться непосредственно ее изучением, настало время разрешить один более общий вопрос.

Почему нам не нравится QLC-флэш именно в быту

Почему вообще тип памяти так важен, что мы делаем на нем акцент? Казалось бы, в серверных накопителях темпы внедрения QLC-памяти намного выше, хотя там требования к накопителям гораздо серьезнее — и никого это не пугает. Но для этого есть объективные причины. В серверах, как правило, вовсе не один SSD, а несколько накопителей — зачастую очень разных. Это позволяет взять свои плюсы от каждого, а минусы останутся незаметными, если не нагружать устройства тем, что им неудобно. Место QLC-накопителей тут понятно: устройства высокой емкости, и с более высокой производительностью, чем у жестких дисков. Раз емкость высокая, тем более актуальна цена, а она у этой памяти ниже, чем у TLC. И когда речь идет о десятках и сотнях терабайт, разница выливается в десятки тысяч долларов. Причем и производительность зависит от емкости, так что у каких-нибудь монстров на 30+ ТБ ее уровень достаточен для очень многих сценариев. А там, где он не достаточен, эти устройства можно подпереть пулом SSD на TLC для горячих данных.

В общем, все работают вместе — и занимаются тем, что у них получается лучше всего. Но в типичном ПК всё далеко не так — там очень часто один SSD невысокой емкости (а применительно к данной теме и 4 ТБ не так и много), причем просто «для всего». За исключением, может быть файлопомойки, но для нее тоже используются совсем уж медлительные (зато дешевые) жесткие диски. И всё это уже способно вызвать проблемы. Основные недостатки памяти давно известны — низкая собственная скорость записи и ограниченный ресурс. Первое принято маскировать SLC-кэшированием, оно же активно используется и SSD на TLC-памяти, но и там, и там с работой не всегда справляется. Для нормальной работы кэширования нужен запас свободного места и достаточные промежутки времени для очистки кэша — чтоб всегда был готов к работе. Но никто не покупает SSD с большим запасом по емкости (поскольку это дорого), а достаточных пауз при работе может и не найтись. В таких случаях производительность падает, но для разных типов памяти по-разному. Нескольких сотен мегабайт в секунду, свойственных устройствам среднего уровня на TLC может оказаться и достаточно для жизни. В конце концов, SATA-накопители принципиально не быстрее, а многие ими пользуются и неудобств не испытывают. В случае QLC же скорость может упасть и до десятков мегабайт в секунду — чего мало. Особенно когда это единственный накопитель, как оно чаще всего и бывает. Пользователь просто решил скачать большой файл через торрент, кэш забился — тормозить начало всё, а не только докачка этого самого несчастного файла, поскольку накопитель спешно ушел в себя (точнее, во внутренние процедуры, без которых невозможно продолжение работы внешних).

Вопрос долговечности тоже пугает многих — и не всегда на пустом месте. Ресурс перезаписи четырехбитных ячеек в массовых чипах сейчас обычно составляет 1000 или, реже, 1500 циклов. Для трехбитных — 3000. Не стоит путать его с банальными ограничениями гарантии в виде полного объема записи (TBW), благо и в первом случае получается намного больше. Типичный TBW для современного терабайтника среднего уровня (и неважно — TLC там или QLC) составляет 600 ТБ, хотя и 1000 перезаписей, казалось бы, должна дать полный петабайт. Но возможно это только при коэффициенте усиления записи (WA) равном единице, чего на практике почти никогда не бывает. Возьмем условно хороший случай с WA=2 — и получим для него примерно 500 ГБ для памяти с 1000 циклами или 1,5 ТБ для 3000 циклов. Первое — даже ниже «гарантийного ресурса», хотя всем хочется, чтобы накопитель не просто отработал все сроки гарантии, а их еще и пережил. И ладно еще сами по себе более жесткие лимиты — в конце концов многие и записывают-то десяток-другой терабайт в год, так что до них никогда не доберутся, поскольку либо SSD выйдет из строя по другим причинам, либо морально устареет настолько, что его проще будет выкинуть и купить за копейки что-нибудь уже не на один терабайт, а на все двадцать (во что мы верим, поскольку стоимость флэш-памяти, несмотря на отдельные взбрыки, постоянно снижается неплохими темпами). Просто все процессы нелинейные, а степень износа сказывается на времени хранения давно записанных данных. Если для «новой» памяти вне зависимости от типа можно прогнозировать порядка десятка лет, то для сильно изношенной по стандарту не обязательно держать данные и год. Для серверных SSD, кстати, и это создает куда меньшие проблемы, поскольку там гарантированный срок хранения в типичных условиях эксплуатации не обязан превышать и трех месяцев. Просто сохранность данных осуществляется совсем другими способами, не связанными с надежностью конкретного устройства, а потому и более-менее надежными. Которыми стоило бы пользоваться и в быту — вот только далеко не все это делают, мягко говоря. А потому лучше иметь что-то априори более жизнестойкое.

Таков объективный набор факторов, делающих использование SSD на TLC-памяти в массовом сегменте до сих пор более предпочтительным. Именно в массовом — поскольку, как уже было показано выше, в серверно-датацентровом свои погремушки. При этом и в «обычных» персональных компьютеров использование QLC может быть вполне оправданным — если сэкономить на этом удается и покупателю, а не только производителю. Очевидный вырожденный сценарий — когда никаких требований нет, а нужна просто меньшая цена. Но бывают и более близкие к жизни сценарии — например, дополнительный SSD чисто под игрушки в игровом компьютере. Он дополнительный — так что создавать проблемы основному системному не будет. Писать на него много тоже не будут, а много и быстро — тем более не будут, поскольку сейчас процесс установки и обновления игр обычно упирается в скорость интернета, а не что-либо еще (вопреки представлениям жителей крупных российских городов, пока еще далеко не каждый компьютер выходит в сеть на скорости хотя бы гигабит в секунду, не говоря уже о нескольких). И срок хранения данных вообще никого не волнует, поскольку никаких уникальных данных на таком диске вообще никогда не будет. И зачем при этом переплачивать за память? Да незачем, разумеется.

В общем, здесь всё не так однозначно © Однозначно то, что QLC имеет полное право на жизнь при возможности осознанного выбора. А для этого нужно как минимум разделить линейки SSD по типу памяти, а не валить всё в одну кучу с одинаковыми спецификациями, а там уж куда кривая вывезет. Потому нам так и нравятся линейки, где таковая определенность есть. И, в частности, то же семейство Silicon Endura. К старшему (сегодняшнему) представителю которого мы и переходим.

Silicon Power Endura ES75 1 ТБ

Традиционная для продукции компании упаковка — очень компактный блистер, упрощающий логистику в больших объемах. Немного нетрадиционно упоминание TLC-памяти повсюду, включая и упаковку, но ничего удивительного — это как раз отличительная особенность семейства Endura. У ED90 было точно так же.

Вообще эти SSD похожи как близнецы-братья — даже в большей степени, чем это свойственно накопителям формата M.2 2280, особым разнообразием в принципе не отличающихся. Здесь и наклейки одинаковые. На фронтальной отличается лишь название модели, да part-number.

А задняя — вообще одна и та же для всего семейства. Особого смысла в ней нет, поскольку практически все SSD на четырехканальных безбуферных контроллерах радикально односторонние. Так что, как нам кажется, единственный смысл больших наклеек с двух сторон — как раз сделать разные модели более единообразными внешне, скрыв заодно все нюансы самих печатных плат.

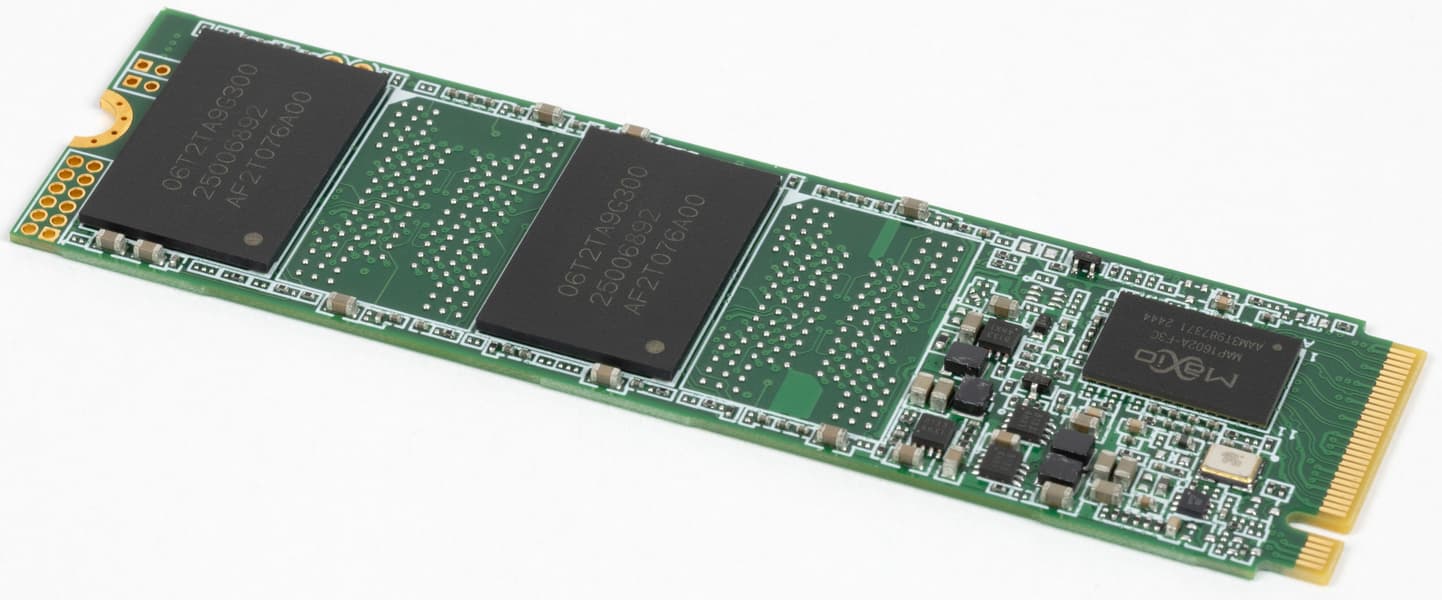

Нам же придется фронтальную наклейку удалить, дабы полюбоваться на расположенные под ней элементы. На первый взгляд, ничего необычного — типовая топология SSD на MAP1602 или MAP1608. Разве что текстолит здесь не привычно черный, а зеленый.

Да и, если приглядеться внимательно, набор вспомогательных чипов (управления питанием и т. п.) немного другой и по-другому же расположен. Но главный нюанс — микросхемы памяти.

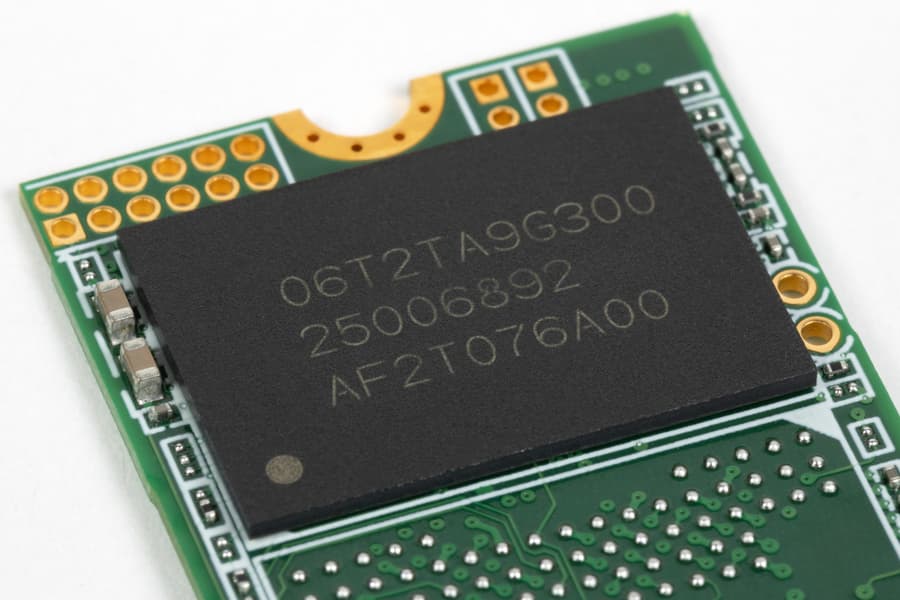

Они тоже в точности такие же, как и в Endura ED90, и с той же маркировкой. Диагностические утилиты же тогда показали, что внутри каждой такой скрывается по четыре кристалла 232-слойной TLC-памяти Micron B58R по терабиту каждый.

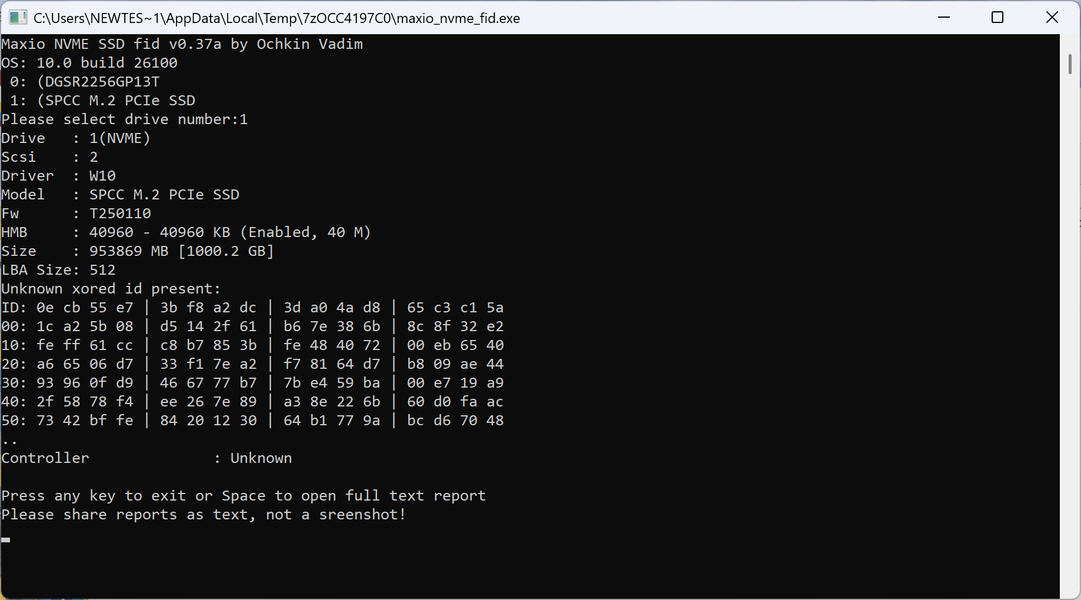

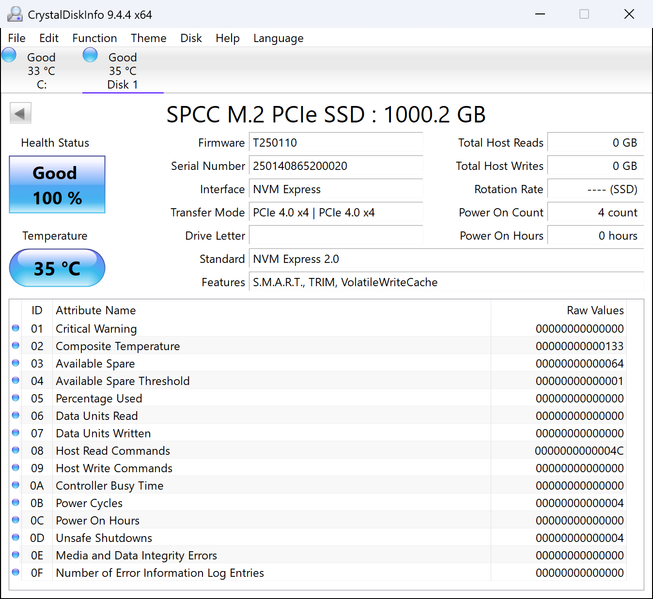

Почему сегодня нам пришлось полагаться на визуальный осмотр, а не воспользоваться соответствующей утилитой Вадима Очкина? Дело в том, что с конца прошлого года прошивки Maxiotek немного поменялись, так что теперь выдаваемая информация шифруется — а расшифровать ее пока не представляется возможным (ключ, скорее всего, простейший — но пока не утекал в свободный доступ). В итоге получается нечто вроде показанного выше.

От памяти это не зависит — ровно та же ситуация и с YMTC: TLC или QLC — неважно. Зависит только от версии кода, на базе которого написана прошивка. Поэтому совсем недавно у нас не возникло никаких трудностей с идентификацией Dahua C970 Plus, поскольку ее прошивка корням восходила к 2023 году. Здесь же старого кода быть не может, поскольку память относительно новая — с соответствующим результатом.

Понятно, что делать оценки на базе маркировки микросхем — занятие немного рискованное в современном мире. Ладно бы еще расфасовка памяти делалась непосредственно самим Micron, хотя в наше время усы и подделать можно. Но мы не слишком верим в такие совпадения — маркировка чипов и немного другие платы. Тем более, ненужные совпадения — в прошлом году мы MAP1602 с памятью Micron даже в карте памяти CFexpress Type B обнаружили. И SSD на такой связке тоже продавались давно. Просто 176-слойная Micron B47R при всех своих достоинствах «тянула» лишь 1600 МТ/с на канал, так что с ней четырехканальный контроллер попадал в сегмент «до 5 ГБ/с». А B58R научили обменивать данными со скоростью до 2400 МТ/с, что соответствует и возможностям YMTC.

И вообще — в этом поколении память у обоих производителей получилась очень похожей не только по количеству слоев, но и по внутренней организации — и там, и там терабитные 6-plane кристаллы. Просто YMTC свою первым выпустил — за что и попал под санкции, поскольку негоже перебегать дорогу американским компаниям. Maxiotek оказался в какой-то степени случайной жертвой этих процессов, что компании, разумеется, не нужно. Так что приходится увеличивать диверсификацию для снижения рисков, активно работая с другими производителями флэша — разработчику, в общем-то, не важно, с чем конкретно будут работать его продукты — важно, чтоб их покупали. Вот и результат. Который уже появился в ассортименте Silicon Power, но, думаем, этим дело не ограничится.

А про Endura ES75 остается только упомянуть, что проблем с глубоким сном этот SSD не имеет. У многих накопителей на MAP1602 это и сейчас слабое место, что делает их не лучшим выбором для ноутбуков. Но не у всех. И тоже можно предположить, что у «микроновых» версий проблема будет чаще отсутствовать, чем наоборот. Что тоже не повод для расстройства.

Тестирование

Методика тестирования

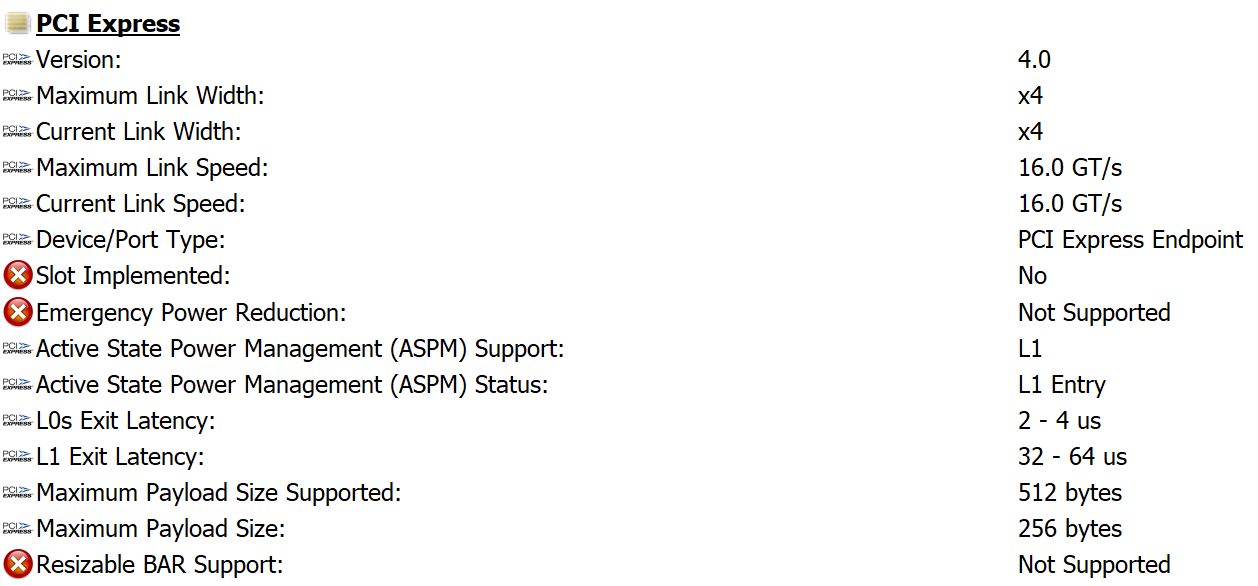

Методика подробно описана в отдельной статье, в которой можно более подробно познакомиться с используемым программным и аппаратным обеспечением. Здесь же вкратце отметим, что мы используем тестовый стенд на базе процессора Intel Core i9-11900K и системной платы Asus ROG Maximus XIII Hero на чипсете Intel Z590, что дает нам два способа подключения SSD — к «процессорным» линиям PCIe Gen4 и «чипсетным» PCIe Gen3. Сегодня мы ограничимся первым, поскольку выбирая накопитель для старой системы можно ограничиться и устройством классом пониже (пусть и тоже Gen4). Да и вряд ли немного другая память существенно изменит поведение контроллера, а с работой MAP1602 на «старом» интерфейсе мы уже давно и хорошо знакомы.

Образцы для сравнения

Большого набора устройств нам сегодня не потребуется — по большому счету можно ограничиться парой устройств, дабы упростить сравнение. Разумеется, нужен Silicon Power Endura ED90 — модель того же семейства, но чуть пониже уровнем. Но и цены этих устройств различаются не так уж сильно, так что как раз и интересно — что можно получить за небольшую доплату. Фактически только за контроллер — память-то вообще одинаковая. А прямые сравнения контроллеров в равных условиях тоже полезны в исследовательском плане.

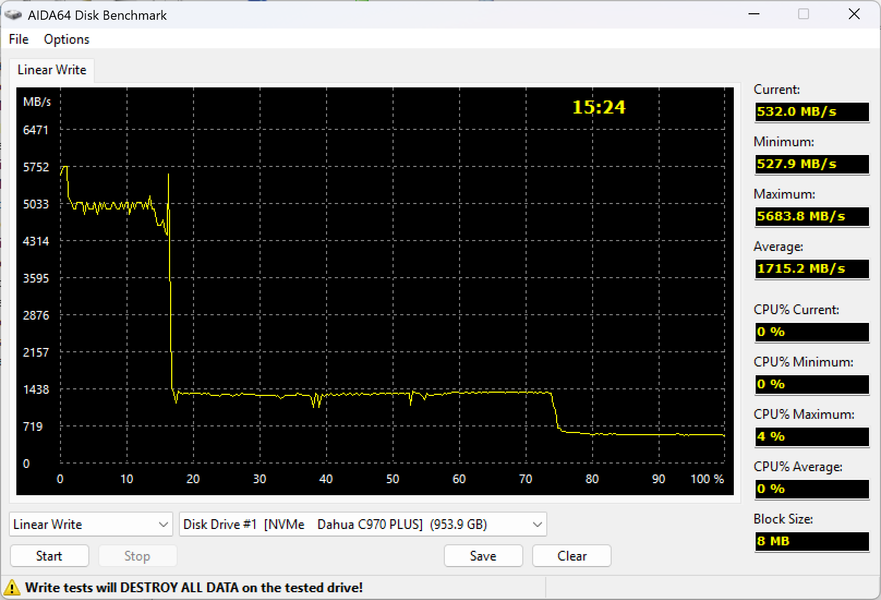

Еще в обязательном порядке потребуется SSD на том же MAP1602, но с памятью YMTC — то есть самая ходовая до последнего времени конфигурация. Таковым будет Dahua C970 Plus — просто мы его тестировали последним.

Заполнение данными

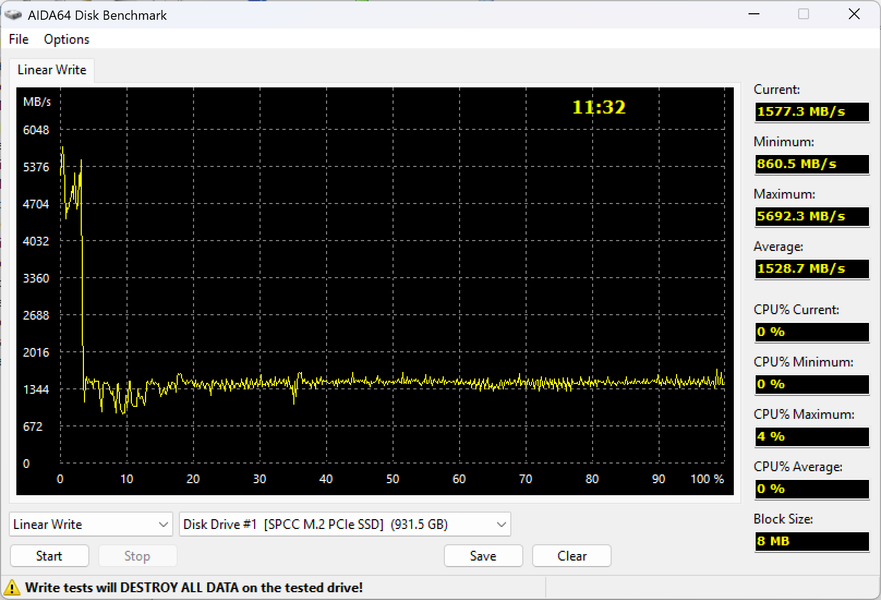

Для начала напомним — как в целом ведут себя SSD на MAP1602 с памятью YMTC. Некоторые флуктуации в зависимости от модели здесь бывают, но общие принципы хорошо видны по графику. Максимальная скорость записи — в пределах статической части SLC-кэша, далее динамика в размере половины или трети свободных ячеек (конкретный размер настраивает производитель), переход на режим прямой записи во флэш, расчистка кэша.

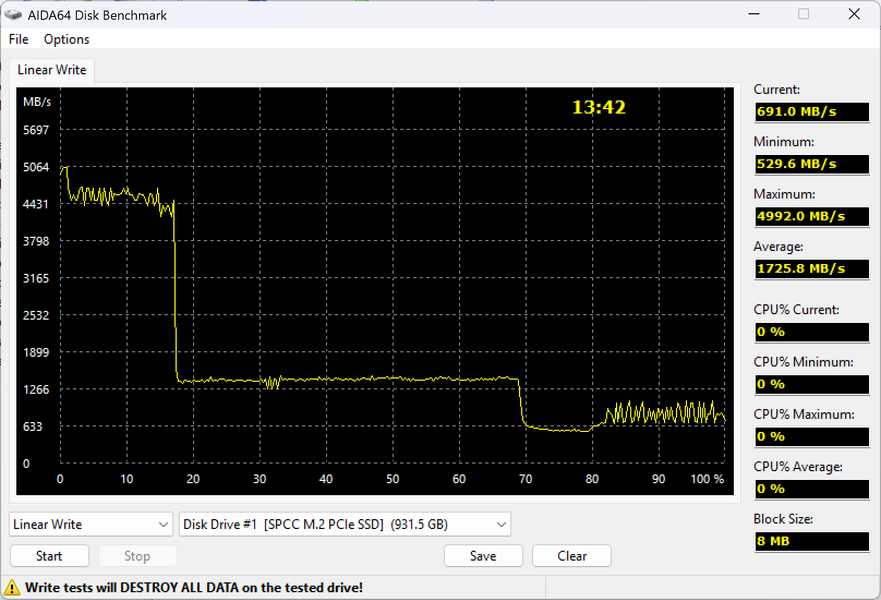

Принципиальных изменений нет. Скорость данных в кэш немного снизилась, но к абсолютным результатам этой программы стоит относится осторожно — они всегда зависят от алгоритма работы, а здесь он довольно специфический (что, впрочем, верно и для прочих приложений такого рода). Относительные показывают, что схема сохранена — и это главное.

Равно как и способность писать данные «мимо», что отлично видно по второму проходу (без очистки). Причем скорость прямой записи даже увеличилась немного — со всеми вышеприведенными оговорками. Главное, что хуже не стало

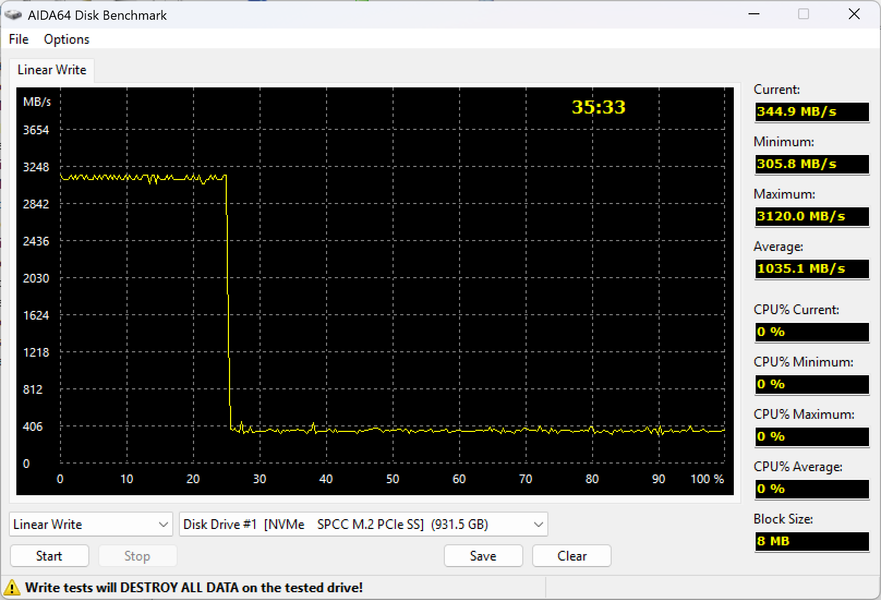

А у соседней в семействе линейки подход принципиально иной. Прямая запись в TLC-массив в прошивках для контроллеров Realtek на данный момент не реализована, так что единственным разумным алгоритмом работы является «растягивание» кэша на (почти) все свободные ячейки — чтобы в него побольше данных влезло. В большинстве обычных сценариев это срабатывает, поскольку объемы записи ограничены — и чаще всего невелики. Если же действовать так, как поступают эти тесты, то кэш точно заканчивается — и начинает его расчистка одновременно с принятием новых данных. Процесс это небыстрый в любом случае, но быстрая память позволяет справляться с работой приемлемым образом. Именно потому так важен тип памяти — QLC в таком режиме работает неприемлемо медленно, так что спасает лишь то, что на практике до него дело доходит редко (а у некоторых — и никогда не доходит). Но память в ES75 и ED90 одинаковая, а результаты в таком сценарии уже существенно разные. Так что различаются они не только пиковыми показателями.

Предельные скоростные характеристики

Низкоуровневые бенчмарки в целом и CrystalDiskMark 8.0.1 в частности давно уже пали жертвой в неравной борьбе с SLC-кэшированием — так что ничего, кроме самого кэша, протестировать и не могут. Однако и публикуемая производителями информация о быстродействии устройств тоже ограничена его пределами, так что проверить их всегда полезно. Тем более, что вся работа над кэшированием как раз и ведется для того, чтобы и в реальной жизни как можно чаще «попадать в кэш». И демонстрировать высокие скорости, несмотря на снижение стоимости памяти.

| Чтение | Запись | Смешанный режим | |

|---|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 6595,2 | 5349,1 | 4418,9 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 4846,0 | 4643,5 | 3322,6 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 6198,3 | 5524,6 | 4120,9 |

Скорость оказалась чуть ниже заявленной, но это можно поправить размером блока — мы давно уже используем в этой программе настройки, отличные от «умолчальных». Тем более, максимальные показатели заявлены для всей линейки, а скорость SSD от емкости зависит. И из-за памяти на терабитных кристаллах, такие терабайтники в линейках (всех трех) точно не будут самыми быстрыми. Но в целом результаты ожидаемые. Внутри семейства Endura это действительно соседние ветки. А применительно к MAP1602 версия с памятью Micron оказывается немного медленнее, чем оригинальная на YMTC, однако этим можно и пренебречь. Преимущество такой платформы — свобода от торговых ограничений.

| Q1T1 | Q4T1 | Q4T4 | Q4T8 | Q32T8 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 21272 | 86982 | 302427 | 541165 | 869595 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 19469 | 80375 | 247400 | 381633 | 456225 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 20793 | 85797 | 298078 | 523483 | 843895 |

То же самое можно сказать и про этот тестовый сценарий. Немного разная память в паре с Maxio MAP1602 в идеальных условиях работы с SLC-кэшем (за его пределы CDM выходить не умеет) практически никак не сказывается — задача на контроллер. Который сам по себе, естественно, побыстрее, чем Realtek RTS5772 — ибо классом выше.

| Q1T1 | Q4T1 | Q4T4 | Q4T8 | Q32T8 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 85574 | 144473 | 199693 | 201233 | 193700 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 69964 | 174817 | 308993 | 308202 | 320910 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 80742 | 144971 | 187810 | 175116 | 181780 |

При такой нагрузке как мы уже давно знаем однозначными аутсайдерами являются контроллеры Maxio, причем проявляется это и при сравнении со многими решениями более низкого уровня. А две версии платформы с одним контроллером снова примерно равнозначны с небольшим преимуществом оригинальной.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 87,1 | 271,7 | 702,1 | 2043,0 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 79,7 | 193,6 | 453,5 | 1076,8 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 85,2 | 234,7 | 639,6 | 1794,2 |

Длинных очередей на практике не бывает — потому, что скорость обработки запросов со стороны системы и в худшем случае превышает скорость их появления (вне бенчмарков). «Большие» блоки бывают — количество операций с ними снижается, но результирующая скорость растет, причем еще со времен жестких дисков (так что этой оптимизации уже несколько десятков лет). Результатом оказывается то, что современные SSD даже бюджетного уровня уже просто не поместились бы в ограничения древних интерфейсов, типа SATA. Осталась самая малость — научить программное обеспечение использовать все эти сияющие горизонты. Проблема в том, что программистам до сих пор приходится учитывать существование гораздо более медленных накопителей, а объемы унаследованного кода могут и вовсе испугать неподготовленного человека. Но много — не мало. Критичным же пока мы укладываемся в кэш остается контроллер. Влияние памяти немного заметно, но вторично.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 350,5 | 1055,3 | 2366,1 | 3748,3 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 286,6 | 912,0 | 2344,9 | 3783,4 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 330,7 | 1004,2 | 2332,0 | 3605,6 |

Запись контроллеры SSD давно уже линеаризуют и распараллеливают «по-своему», а промахнуться мимо кэша в простых бенчмарках невозможно — откуда и тут уже давно вылазят гигабайты в секунду. Но всё это, в очередной раз повторим, в точном соответствии с анекдотом: в полночь Золушка превратилась в тыкву, но принца было уже не остановить. Долгое время производительность накопителей в таких сценариях была недостаточной для реализации более-менее сложных запросов программного обеспечения. Отказ от «механики» проблему решил. Теперь пользователи ждут — когда же всеми новыми возможностями научатся пользоваться программисты. А разработчики контроллеров SSD продолжают свои гонки — просто потому, что могут.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 74,0 | 236,6 | 639,9 | 1697,0 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 99,8 | 240,4 | 534,2 | 1212,9 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 69,9 | 212,6 | 597,7 | 1532,3 |

Смешанный режим тоже важен — ведь в реальности (а не в тестовых утилитах) редко бывает такое, что долгое время данные приходится только писать или только читать. Особенно в многозадачном окружении — и с учетом богатой внутренней жизни современных операционных систем. Но ничего интересного мы тут уже тоже не увидим — пока не выйдем из зоны комфорта внутри SLC-кэша. Оптимизировать работу контроллеров в его рамках разработчикам несложно — вот этим и развлекаются. На практике же не всегда приходится работать со свежезаписанными данными, да и локальность их может быть куда меньшей, чем в низкоуровневых бенчмарках. Но последние являются своеобразным эталоном размерности — вот мы их и приводим. Предпочитая делать глобальные выводы немного по другим сценариям, конечно.

Работа с большими файлами

Как бы хороши не были показатели в низкоуровневых утилитах, достигнуть таких скоростей на практике удается далеко не всегда. Хотя бы потому, что это всегда более сложная работа — тот же CrystalDiskMark работает с небольшими (относительно) порциями информации, причем внутри одного файла. Во-первых, таковой в современных условиях практически всегда и гарантировано располагается в SLC-кэше всё время тестирования, во-вторых, не нужно отвлекаться на служебные операции файловой системы — реальная запись одного файла это еще и модификация MFT, и журналы (основные используемые в работе файловые системы журналируемые — и не только NTFS), так что писать приходится не в одно место последовательно, а в разные (и частично — мелким блоком). В общем, большую практическую точность дает Intel NAS Performance Toolkit. При помощи которого можно протестировать не только кэш. И не только на пустом устройстве, где он имеет максимальные размеры — а и более приближенный к реальности случай, когда свободного места почти нет. Что мы всегда и делаем.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 3497,8 | 2785,0 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 3103,1 | 2502,9 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 3435,7 | 2949,6 |

Работа в один поток — самый частый (146% случаев), но и самый сложный сценарий. Но и тут мы уже выбрались далеко за два, а то и за три гигабайта в секунду, хотя на деле многим еще и в рамках SATA не тесно. Правда выбрались в контроллерах последних поколений, которые и стоит предпочесть при возможности. Производительность будет выше даже при использовании старого интерфейса, а новый в последовательных сценариях вообще киллерфича. Единственное, на что стоит обратить внимание — снижение скорости чтения уже вытесненных из кэша данных. Очень заметное у продукции Realtek — но и Maxio тоже. И два SSD на одном и том же MAP1602 в итоге меняются местами.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 7006,7 | 4479,3 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 6051,4 | 3782,6 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 6788,6 | 4821,2 |

Еще сильнее впечатляет прогресс современных недорогих контроллеров в многопоточном режиме. Который сам по себе, к сожалению, всё еще слишком синтетичен — именно из-за десятилетий господства жестких дисков, которые, напротив, требовали количество потоков ввода-вывода сокращать (в идеале — до одного). И снова два SSD на MAP1602 меняются местами при изменении места расположения читаемых данных. Поскольку чтение из основного массива более важная задача, записываем это в плюс памяти Micron. Более весомый, чем чуть снизившиеся пиковые показатели.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 4249,5 | 3991,3 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 4415,7 | 4291,2 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 4290,1 | 4153,1 |

Скорость записи — вопрос попадания в кэш и штрафов за промахи на стороне SSD, а также способности самих по себе функций работы с файлами операционной системы. Последние начинают уже и недорогие SSD ограничивать, но пока редко и не слишком заметно — собственные ограничения зачастую куда серьезнее. И организация кэширования тоже важна — маленький кэш позволяет не так сильно падать за своими пределами, зато у большого «пределы» могут вместить больше информации. Хотя это всё теория, но объясняющая, почему Silicon Power Endura ED90 умудрился выбраться на первое место: ему кэша хватило на весь тестовый файл

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 3915,1 | 3807,1 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 4042,0 | 3659,8 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 3881,3 | 3867,2 |

Эти два сценария принципиально различаются для «механики» жестких дисков, а SSD внутри всё равно приводит всё к общему знаменателю. Или почти общему — все-таки для бюджетных контроллеров это работа до сих пор чуть более сложная. Но принципиальной разницы нет, так что и выводы не меняются.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 4662,9 | 4019,2 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 3481,8 | 2973,2 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 4544,9 | 3900,4 |

«Разнонаправленная» работа еще сложнее, чем многопоток в одну сторону, но, опять же, принципиально это картину не меняет. Однако некоторую фору быстрым контроллерам дает. А тех, кто слишком уж завязывается на кэш — штрафует. Поэтому сравнивать устройства друг с другом можно. Но уже и не обязательно — такие потоки данных просто организовать только специально, чем тестовые утилиты и занимаются.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 2731,9 | 2444,6 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 2358,0 | 2032,9 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 2774,0 | 2465,8 |

Последнее применимо и к этому сценарию. Хоть он и очень похож на практическую работу накопителя в компьютере, скорости уже несколько избыточны сравнительно с реальными запросами программного обеспечения. Что не мешает продолжать как-то ранжировать линейки SSD по производительности, но занимаются этим в основном сами производители только для того, чтобы разнести разные линейки и по цене.

Комплексное быстродействие

На данный момент лучшим комплексным бенчмарком для накопителей является PCMark 10 Storage, с кратким описанием которого можно познакомиться в нашем обзоре. Там же мы отметили, что не все три теста, включенных в набор, одинаково полезны — лучше всего оперировать «полным» Full System Drive, как раз включающим в себя практически все массовые сценарии: от загрузки операционной системы до банального копирования данных (внутреннего и «внешнего»). Остальные два — лишь его подмножества, причем, на наш взгляд, не слишком «интересные». А вот этот — полезен в том числе и точным измерением не только реальной пропускной способности при решении практических задач, но и возникающих при этом задержек. Усреднение этих метрик по сценариям с последующим приведением к единому числу, конечно, немного синтетично, но именно что немного: более приближенных к реальности оценок «в целом», а не только в частных случаях, всё равно на данный момент нет. Поэтому есть смысл ознакомиться с этой.

Напомним, что общий объем записи от всех подтестов составляет 200 ГБ — то есть мы гарантированно не вместимся в кэш, когда свободного места всего 100 ГБ. Расчищать же его оперативно некогда — пауз практически нет. Нагрузки PCMark 10 Storage «рисовали» с реальной жизни, но он представляет собой пессимистичный взгляд на таковую. Именно из-за плотности рабочих операций — в реальности то, что он делает за час, растягивается у кого на день, а у кого и на неделю, так что тех же пауз достаточно, мусор убирать время есть — и проблем будет меньше, чем показывает балл этой программы. Но хороший преферансист считает именно те взятки, которые отдаст, а не может взять — так что при планировании будущего мы тоже за подобный пессимизм. Не так обидно ошибаться :)

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 3827 | 3026 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 2438 | 1938 |

| Silicon Power Endura ES75 1 ТБ | 3601 | 3318 |

В целом всё предсказуемо. Silicon Power Endura ED90 ведет себя согласно позиционированию — то есть от старшего брата по показателям отстает, равно как и от его одноклассников. Потенциально, во всяком случае — без приборов пользователь этого уже рискует не почувствовать. Ему главное, чтобы ощутимых тормозов не возникало никогда — но это прекрасно обеспечивает любой недорогой контроллер с TLC-памятью. Maxio MAP1602 с учетом этого в своем классе обычно оказывается самым интересным, но лишь потому, что обеспечивает больший запас потенциальной производительности. А влияние памяти тоже заслуживает внимания — пиковые показатели модификации на Micron снизились (что с учетом результатов тестов низкого уровня было предсказуемо), зато подрос минимальный гарантированный уровень. Впрочем, все участники сегодняшнего тестирования за рамки достаточности в бытовом смысле далеко выходят, но тут работает принцип много — не мало. Иными словами при прочих равных бо́льшая скорость лучше меньшей. При неравных — можно и немного сэкономить. Именно потому в Silicon Power выпустили специальное семейство из нескольких линеек SSD, а не одну конкретную модель — каждый покупатель может сделать выбор руководствуясь собственными приоритетами.

Итого

Мы протестировали два терабайтника из старших линеек семейства Silicon Power Endura, на чем в принципе можно и остановиться. Как и предполагалось изначально, на данный момент никакой технической новизны в этой серии нет, но оно и к лучшему — многие уже в курсе, во что в современных условиях обычно выливается «новизна» в этом классе. Как правило, во вроде бы знакомых и изученных устройствах прописывается QLC-память, так что получается совсем другой SSD — со своими особенностями, подробно описанными в начале обзора, так что повторяться не будем.

Что же касается SSD серии Silicon Power Endura, то их покупатель от подобной напасти гарантированно избавлен, поскольку в них всегда используется TLC-память. Она же встречается и в других моделях, которые фактически и стали прародителями новых. В частности, точно такие же конфигурации, какая нам встретилась в Endura ED90, попадались и под маркой UD90, а такие же US75, как наш Endura ES75, в продаже попадались еще в начале года. Но принципиальная разница между линейками очень проста: в US75 может быть любая память — а в Endura ES75 только TLC. И понятно, что при таком разведении семейств по веткам будет всё меньше и меньше шансов найти TLC в US75 или UD90. С другой стороны, и цены SSD в соответствующих парах тоже наверняка будут различаться больше, чем сегодня. И заодно станут предсказуемее,поскольку сейчас иногда Endura ED90 в одном и том же магазине может стоить дешевле, чем UD90. И в среднем по рынку ситуация та же: производители отгружают одинаковые по названию модели по одинаковым ценам, хотя это физически разные устройства. И делать в таких условиях осознанный выбор очень сложно, поскольку заранее неизвестно, что именно будет извлечено из очередной коробки даже со знакомой маркировкой.

В общем, при выделении «специальных» серий с гарантированным типом памяти предсказуемости станет больше, что только на руку покупателям. Можно будет сознательно сэкономить, выбирая QLC — либо немного доплатить за гарантию наличия TLC-памяти, а не играть в традиционную для этого сегмента лотерею. По крайней мере, относительно памяти это будет верно — конкретная-то платформа в спецификациях не закреплена. И конкретная память — тоже, но это уже вопрос второстепенный. Новой с технической точки зрения для нас сегодня оказалась связка Maxio MAP1602 с памятью Micron вместо более привычной YMTC, однако на скорости это принципиально не сказалось. 232-слойный TLC-флэш обоих производителей очень похож по организации, так что и работает примерно одинаково. В любом случае, это не QLC — что в современных условиях самое главное.