Методика тестирования накопителей образца 2021 года

Несмотря на высокую конкуренцию в сегменте четырехканальных безбуферных NVMe-контроллеров, а также фактическое опоздание Maxiotek к ее началу, на данный момент компания сумела занять на этом рынке довольно прочное положение. В первую очередь — благодаря удачным контроллерам, пришедшимся весьма к месту многим крупным и не очень производителям SSD из материкового Китая. Первенец Maxio MAP1002, впрочем, особых следов на рынке не оставил, да и успех MAP1202 оказался ограниченным — пусть это и отличное для своего времени решение под PCIe Gen3, но появился этот чип поздновато: когда уже началось внедрение PCIe Gen4 и в сегменте недорогих накопителей. Зато большой успех ожидал MAP1602, совместимый с предыдущей микросхемой по выводам. Производителям очень понравилась возможность на уже разработанных ранее моделях просто заменить контроллер — и получить новое производительное устройство.

А затем подоспела 232-слойная TLC-память YMTC с быстрым интерфейсом, и оказалось, что MAP1602 в паре с ней уже может замахиваться на последовательные скорости до 7 ГБ/с, т. е. близко к максимуму для четырех линий PCIe Gen4. Главный момент — у Maxiotek это всё получалось эволюционно и поэтапно. А Phison с Silicon Motion приходилось и контроллеры менять, и референс-дизайны переделывать. В принципе, не такая уж серьезная проблема, но решать ее приходилось специальным образом — в отличие от. Неизвестно пока насколько гладко пройдет освоение PCIe Gen5 (MAP1803 анонсирован еще в прошлом году, но пока всё еще не поставляется), однако сегмент недорогих Gen4-накопителей компания полностью освоила еще в 2023 году — улучшать тут уже особо ничего не требуется.

А вот удешевить — всегда возможно. Естественным путем — нужно использовать память подешевле, благо именно память как основной вклад в себестоимость накопителей вносила, так и продолжает. Цена же для покупателя значение имеет, почему на рынке почти два года существовали две линейки устройств на MAP1602 — с условными скоростями до 5 ГБ/с (в таком виде контроллер и дебютировал) и до 7 ГБ/с (версия 2023 года). Не так давно компания их искусственно разделила, формально предлагая для первой уже чуть более дешевый MAP1608, но отличить его от старшего брата практически невозможно. И понятно, что продолжение использования TLC-памяти в любом случае не позволит цены минимизировать — для этого придется осваивать QLC.

Как это скажется на производительности? Давно известно — как. Но производители в спецификациях указывают лишь скорость в пределах SLC-кэша, то есть в однобитном режиме, а он одинаковый и для QLC, и для TLC. Организация кристаллов может быть разной, равно как и внешний интерфейс, что на скорости тоже сказывается. Но могут они быть и одинаковыми или очень близкими, так что в однобитном режиме работа с кэшем будет идти в первом приближении с одинаковой скоростью. Во многом ради этого в YMTC уменьшили размер кристаллов новой 232-слойной QLC с 1,33 Тбит предыдущего поколения до 1 Тбит — столько же и у 232-слойной TLC. Кристаллы последней, впрочем, 6-plane, а не 4-plane, так что внутренний параллелизм разный. Но это будет чаще сказываться на показателях вне кэша, а по их поводу производители вообще молчат.

Кстати — в некоторых случаях не обязателен и быстрый интерфейс. Точнее, если оставлять MAP1602, то ему для максимальной скорости требуется память со скоростью 2400 МТ/с на канал, что как раз обеспечивает 232-слойная память (как TLC, так и QLC) YMTC. Она на рынке появилась первой, но сейчас уже список подходящих предложений шире — недавно мы как раз тестировали MAP1602 в связке с памятью Micron B58R и не обнаружили особых отличий от «базовой» конфигурации. Именно потому, что здесь те же 2400 МТ/с. Но можно же и контроллер поменять. В некоторых моделях, например, Maxio MAP1602 безо всяких объявлений тихо заменял InnoGrit IG5236, а сейчас столь же тихо IG5236 местами возвращается. Правда это уже совсем другие SSD — старые метили на топовый уровень, так что снабжались TLC, да и про DRAM-буфер производители не забывали, благо IG5236 его поддерживает. И вообще это контроллер более высокого уровня, пусть и уже порядком устаревший, так что продавать накопители на нем дорого не получается. А дешево — можно. Чтобы было совсем дешево, DRAM не паяем, а в качестве памяти используем QLC-флэш Intel или Micron, коим недорого завален весь рынок. Такой финт ушами вполне возможен, поскольку контроллер восьмиканальный — так что скорость каждого канала может быть и меньшей. Что же до DRAM, то пример Silicon Motion давно доказал, что любой контроллер можно превратить в DRAM-less — достаточно написать соответствующую прошивку. С InnoGrit это тоже работает. К ужасу многих покупателей, которые получили совсем уж «шиткомбо»: IG5236 и без того многие недолюбливают (и не совсем на пустом месте), так тут он еще и без внешней DRAM, и с QLC-памятью.

Впрочем, подобных мутантов проще всего купить на AliExpress, чем где-либо еще (за одним исключением, но об этом позже). А вот связка «Maxio MAP1602 + YMTC X3-6070» (такое имя этой памяти дал производитель — в отличие от X3-9070, которая TLC) становится всё более популярной и среди материковых, и среди «островных» производителей. Поэтому нужно с ней познакомиться — чтоб точно знать, чего ожидать. Не то, чтобы очень сильно хотелось — просто работа такая.

В отличие от многих «хитрых» конфигураций, такую специально искать не приходится — отлично подходит Adata Legend 900 из любого магазина. Вообще под этим названием компания и изначально продавала два разных SSD. Поскольку память YMTC находится под санкциями, использующие ее накопители продавать можно далеко не на всех рынках, а потому Adata для некоторых закупала у PTI (дочернее предприятие Phison, которое подавляющее большинство накопителей на контроллерах этого разработчика физически и выпускает вне зависимости от того, что на них написано) SSD на Phison E27T. Но в наших краях обычно продавалась каноническая версия. Затем вдруг в моделях на 2 ТБ стала попадаться QLC, а сейчас уже и других терабайтников нет. Что там с 500 ГБ — честно говоря, выяснять не очень интересно: маловато это по сегодняшним меркам. Да и терабайт — немного, причем специфика платформы такова, что 2 ТБ работать будут быстрее, но тут уж, как нам кажется, лучше привязаться к реальному спросу. Это предельные возможности платформ стоит изучать в «полной» конфигурации, но в версиях с QLC они, очевидно, больше ограничены совсем не емкостью.

И еще один глобальный момент (просим прощения у любителей красивых картинок и веселых циферок за скучные материи — но на практике они более важны): Legend 900 в ассортименте Adata старшая линейка на четырехканальных безбуферных контроллерах. Младшая с поддержкой PCIe Gen4 — давно знакомая нам Legend 800, где QLC использовалась изначально. Но выше ее не было — теперь есть. И, например, Legend 860 на данный момент — это, как правило, InnoGrit IG5220 с той же 232-слойной QLC-памятью YMTC, что и Legend 900. В общем, искать в недорогих линейках SSD Adata TLC становится крайне неблагодарным занятием. Не обязательно невозможным, да и ранее, строго говоря, компания никаких гарантий по конкретным конфигурациям не давала. Однако тенденция именно такая — а совсем не единичный пример одной модели.

И не стоит думать, что чем-то поможет не так давно появившаяся в продаже Legend 900 Pro. По логике модель с таким названием могла бы, конечно, оказаться реинкарнацией «старой» Legend 900, которой повысили статус — но на самом деле это как раз описанный выше InnoGrit IG5236 без DRAM и с QLC. Такие времена настают — раздольные для тестеров и печальные для покупателей. Но не исключено, что не такие уж и печальные — это вскрытие покажет.

Adata Legend 900 1 ТБ

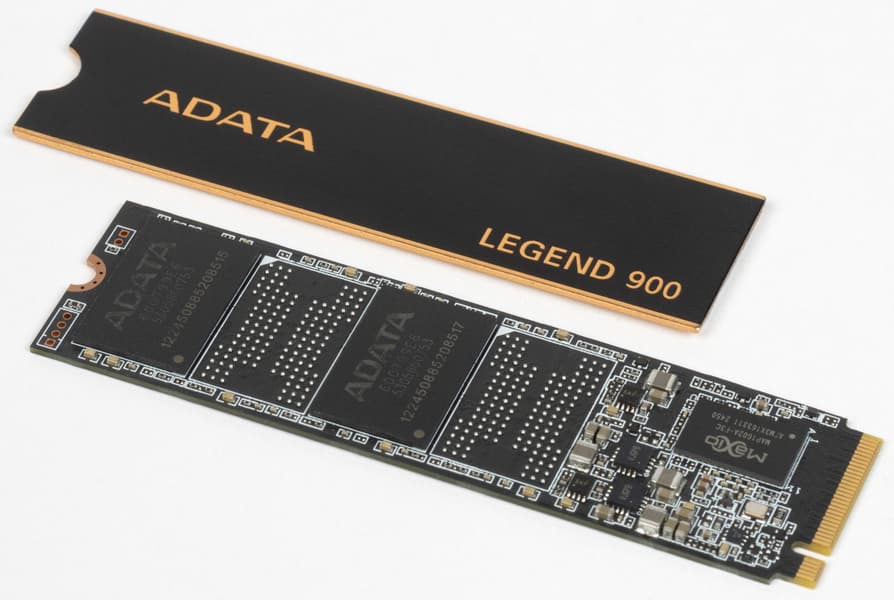

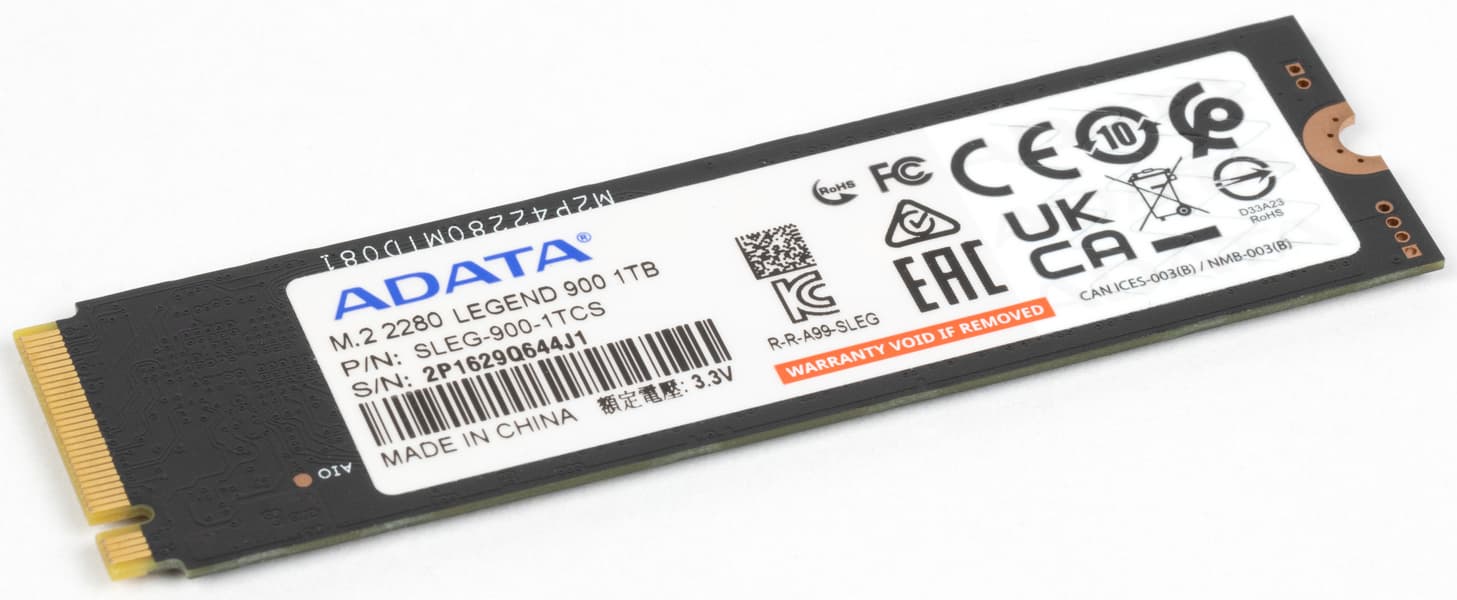

А потому от важных, но скучных глобальных материй переходим к не менее скучному внешнему виду накопителя. Adata традиционно прилагает к своим SSD тоненькую пластину-теплораспределитель, которая «настоящий» радиатор не заменяет, но в отсутствие такового не совсем бесполезна. Однако поскольку на многих системных платах есть куда более внушительные железки, эта пластинка просто вложена в коробку — приклеивать ее нужно (или не нужно) самостоятельно. Плюс этого подхода — сразу видно, что на плате установлено. Но пользы от этого немного — Adata с учетом объемов производства предпочитает закупать память прямо пластинами и самостоятельно уже ее тестировать и корпусировать: так выходит дешевле. Поэтому в большинстве случаев маркировка чипов собственная — и ничего по ней не узнаешь. А в контроллере мы изначально не сомневались. Да и вообще плата типичная для всех SSD с памятью YMTC.

Наклейка же, удаление которой прекращает гарантию, при этом оказывается на обратной стороне платы М.2. Но ничего интересного здесь вообще нет — все SSD этого класса радикально односторонние.

Нового для нас тут, как уже было сказано, лишь использование QLC-, а не TLC-памяти YMTC. Сходная у этих кристаллов не только внутренняя организация, что и позволило не трогать референс-дизайн платы — вот для памяти от Micron его немного переделывали. Но это, в любом случае, головная боль Maxiotek, а не конечных производителей — им ничего дорабатывать не приходится. Равно как и прошивки пишутся именно разработчиком контроллера — разные под разную память.

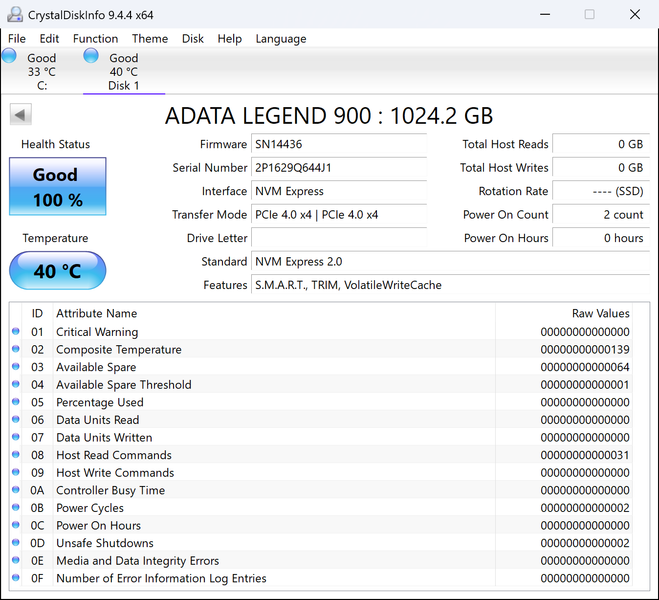

Что касается текущей, то она нормально поддерживает все нужные состояния энергосбережения, с чем у Maxio иногда бывают проблемы. А вообще среднестатистическому покупателю тут в принципе сложно что-то заподозрить, если он не пользуется бенчмарками или диагностическими утилитами. Маркировка чипов — как уже сказано, своя. Условия гарантии — не изменились. Несмотря на то, что для X3-6070 заявлено 1500 циклов стирания (что для QLC, вообще говоря, неплохой уровень), а X3-9070 рассчитана на 3000 циклов, так и остались полновесные пять лет всё с тем же ограничением «пробега» в 600 TBW. Впрочем, понятно, что если коэффициент усиления записи не будет превышать 2,5 (а обычно он этого не делает), то и 1500 циклов хватит. Не говоря уже о том, что большинство пользователей (тем более, покупающих недорогие SSD) никакими сотнями терабайт в год не оперируют. Словом, если не копать глубоко, то ничего не изменилось. Поэтому будем копать.

Тестирование

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье, в которой можно более подробно познакомиться с используемым программным и аппаратным обеспечением. Здесь же вкратце отметим, что мы используем тестовый стенд на базе процессора Intel Core i9-11900K и системной платы Asus ROG Maximus XIII Hero на чипсете Intel Z590, что дает нам два способа подключения SSD — к «процессорным» линиям PCIe Gen4 и «чипсетным» PCIe Gen3. Сегодня мы ограничимся первым, поскольку второй нам вряд ли даст какую-то новую информацию: как себя ведет MAP1602, ограниченный интерфейсом, знаем уже давно и досконально. Да и большинство «старых» компьютеров давно уже до нужного уровня модернизированы, а в новых порой и PCIe Gen3 вообще уже нет. Поэтому этот режим потихоньку становится достоянием истории.

Образцы для сравнения

Большого набора устройств нам сегодня в очередной раз не потребуется, что и хорошо — проще разобраться в результатах. Разумеется, нужно что-нибудь оригинальной версии платформы, в качестве чего Dahua C970 Plus — просто мы его тестировали последним. Точнее, самым последним был Silicon Power Endura ES75, но это уже модификация на TLC Micron, а не YMTC — для максимальной корректности правильнее сравнивать память одного производителя.

Так что из Silicon Power Endura мы возьмем более дешевую модель, а именно ED90. Здесь более слабый контроллер Realtek RTS5772, зато отличительной особенностью серии Endura, напомним, является гарантированное использование TLC-памяти. Если MAP1602 тоже работает с TLC (и не обязательно с самой быстрой), он выглядит гораздо выигрышнее. А что будет при таком сравнении?

И как гарантированный мальчик (или девочка) для битья — Adata Legend 800. Изначально в ассортименте Adata эта модель была единственной, сочетающей поддержку интерфейса PCIe Gen4 и QLC-память. Сейчас же других почти и не осталось, за исключением нескольких вариаций былого топчика Legend 960 и других останков былой роскоши. С ними всё ясно — другой уровень. А вот насколько разными окажутся крайние точки в безбуферном семействе, когда везде QLC? С точки зрения покупателя — чума на оба их дома. Как уже не раз было сказано, пока этой памяти лучше избегать по-возможности, во всех случаях, когда нет явных оснований поступить наоборот. А с точки зрения тестера такие перекосы как раз интереснее всего. Тем более, у них всегда есть шанс оказаться не такими уж и перекошенными, как кажется на первый взгляд.

Заполнение данными

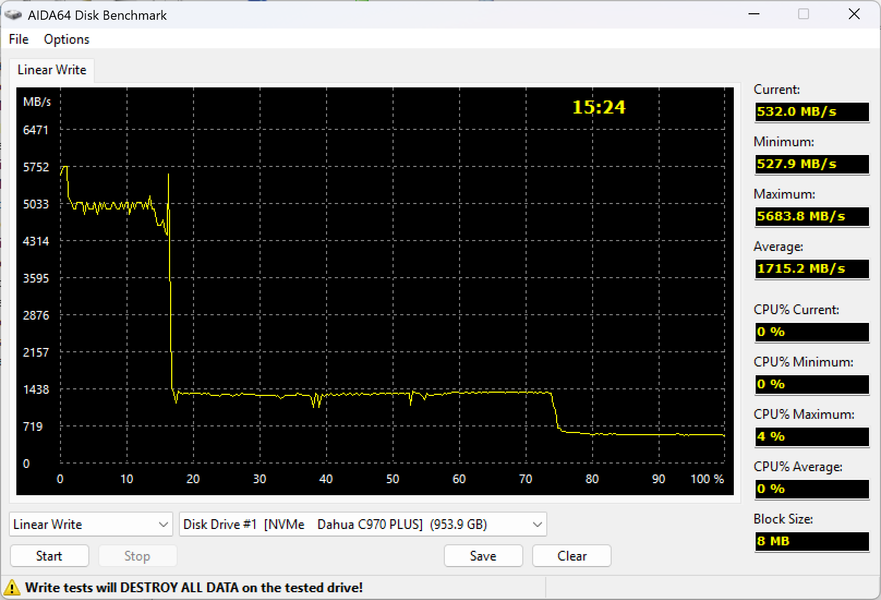

Для начала напомним — как в целом ведут себя SSD на MAP1602 с TLC-памятью YMTC. Некоторые флуктуации в зависимости от модели здесь бывают, но общие принципы хорошо видны по графику. Максимальная скорость записи — в пределах статической части SLC-кэша, далее динамика в размере половины или трети свободных ячеек (конкретный размер настраивает производитель), переход на режим прямой записи во флэш, расчистка кэша.

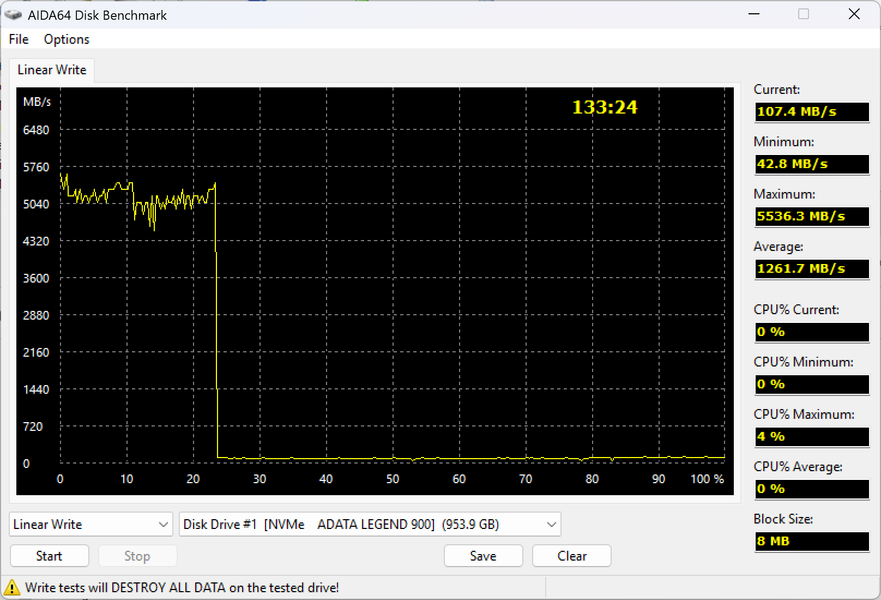

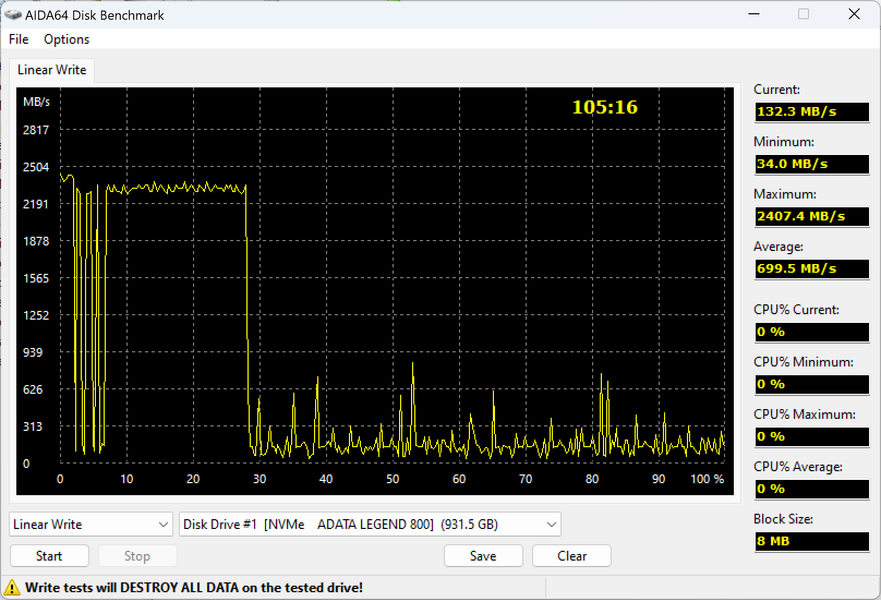

В связке с QLC-памятью почти ничего общего с предыдущим случаем. Точнее, самая левая часть графика идентичная — хорошо видны статическая и динамическая часть SLC-кэша, причем и скорости в них попарно совпадают (почти). Но прямая запись не реализована — кэш на все свободные ячейки. А чистим мы его на скорости уже не 500+ МБ/с, а где-то так на порядок медленнее. Причем поскольку на этот медленный участок почти всё время выполнения теста и уходит, оно тоже увеличивается почти на порядок. Типичная для накопителей на QLC ситуация: либо мы попали в кэш, и тогда всё прекрасно, либо не попали — и тогда всё ужасно.

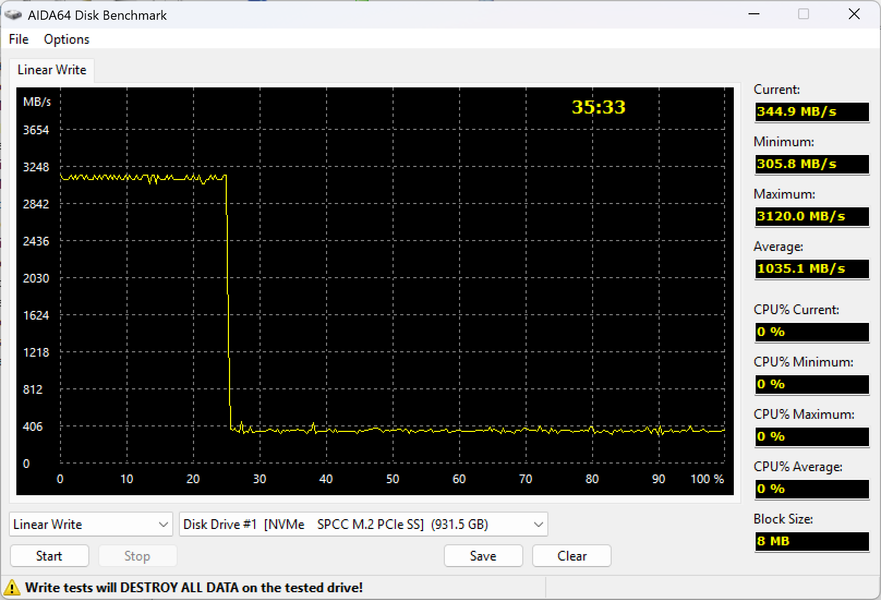

Для контроллеров Realtek прямая запись и в TLC пока не реализована, так что общий вид графика похож на предыдущий случай. Но не конкретные цифры — несмотря на низковатую скорость записи именно в кэш (что может быть и особенностью конкретной конфигурации, либо взаимодействия с ней конкретной программы) общее время выполнения почти в четыре раза меньше. Поскольку, как обычно, основное время при таких политиках кэширования занимает разгребание кэша, а оно как раз в четыре раза быстрее.

Графики SSD на Silicon Motion SM2267XT с QLC пугают своей мохнатостью (это не особенность Legend 800, а общая черта платформы), но нельзя не заметить, что с прописью полного терабайта и эта модель справилась быстрее собрата. Впрочем, то, что 144-слойная память Intel одна из лучших в своем сегменте, давно уже знают все, кто вопросом вообще интересуется. С другой стороны, это уже детали. 15 минут отличаются от 35 даже больше, чем 105 от 133, но диапазоны 15—35 и 105—133 — это просто уже качественная разница. Есть SATA-контроллеры практически одинаково тормозящие и с TLC, и с QLC, но в NVMe-сегменте дела обстоят несколько по-иному. В ряде сценариев определяющей будет именно память, причем настолько определяющей, что плетью обуха не перешибешь. Впрочем, мы бы не рекомендовали вступать в секту Свидетелей скорости записи за кэшем, поскольку нагрузки бывают разными — и поведение накопителей под ними тоже разным. К одному волшебному низкоуровневому показателю всё не сведешь.

Предельные скоростные характеристики

Низкоуровневые бенчмарки в целом и CrystalDiskMark 8.0.1 в частности давно уже пали жертвой в неравной борьбе с SLC-кэшированием — так что ничего, кроме самого кэша, протестировать и не могут. Однако и публикуемая производителями информация о быстродействии устройств тоже ограничена его пределами, так что проверить их всегда полезно. Тем более, что вся работа над кэшированием как раз и ведется для того, чтобы и в реальной жизни как можно чаще «попадать в кэш». И демонстрировать высокие скорости, несмотря на снижение стоимости памяти.

| Чтение | Запись | Смешанный режим | |

|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 3537,5 | 2619,9 | 2077,5 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 6595,2 | 5349,1 | 4418,9 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 4846,0 | 4643,5 | 3322,6 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 5897,4 | 5217,1 | 4173,9 |

Скорость оказывается чуть ниже, чем у TLC-версии, но это как раз можно списать на разную степень параллелизма памяти. В любом случае быстро — поскольку работа внутри кэша это, в первую очередь, задача на контроллер, а MAP1602 — решение действительно быстрое (для своего сегмента, конечно). Realtek классом ниже, а этот Silicon Motion Gen4 еще только лишь на бумаге поддерживал.

| Q1T1 | Q4T1 | Q4T4 | Q4T8 | Q32T8 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 16903 | 67402 | 199648 | 259264 | 501421 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 21272 | 86982 | 302427 | 541165 | 869595 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 19469 | 80375 | 247400 | 381633 | 456225 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 21078 | 86966 | 293469 | 507028 | 844302 |

То же самое можно сказать и про этот тестовый сценарий. Даже очень разная память в паре с Maxio MAP1602 в идеальных условиях работы с SLC-кэшем (за его пределы CDM выходить не умеет) практически никак не сказывается — всё определяется контроллером. Который сам по себе, естественно, побыстрее прочей пары — ибо классом выше.

| Q1T1 | Q4T1 | Q4T4 | Q4T8 | Q32T8 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 73914 | 129257 | 216426 | 239381 | 392810 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 85574 | 144473 | 199693 | 201233 | 193700 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 69964 | 174817 | 308993 | 308202 | 320910 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 86183 | 140664 | 206949 | 231177 | 241277 |

При такой нагрузке как мы уже давно знаем однозначными аутсайдерами являются контроллеры Maxio, причем проявляется это и при сравнении со многими решениями более низкого уровня. А разницы между QLC и TLC с одним и тем же MAP1602 практически нет, поскольку обе они в рамках этого теста не выходят за рамки SLC-режима.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 69,2 | 121,2 | 328,3 | 934,1 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 87,1 | 271,7 | 702,1 | 2043,0 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 79,7 | 193,6 | 453,5 | 1076,8 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 86,3 | 258,4 | 712,8 | 2269,0 |

Длинных очередей на практике не бывает — потому, что скорость обработки запросов со стороны системы и в худшем случае превышает скорость их появления (вне бенчмарков). «Большие» блоки бывают — количество операций с ними снижается, но результирующая скорость растет, причем еще со времен жестких дисков (так что этой оптимизации уже несколько десятков лет). Но это тоже задача на контроллер, пока мы укладываемся в кэш. Небольшое влияние памяти возможно, но не однозначное — и в данном случае QLC иногда быстрее оказывается.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 302,8 | 699,3 | 1025,9 | 1225,0 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 350,5 | 1055,3 | 2366,1 | 3748,3 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 286,6 | 912,0 | 2344,9 | 3783,4 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 353,0 | 1030,9 | 2532,6 | 3888,1 |

Запись контроллеры SSD давно уже линеаризуют и распараллеливают «по-своему», а промахнуться мимо кэша в простых бенчмарках невозможно — откуда и тут уже давно вылазят гигабайты в секунду. Но всё это, в очередной раз повторим, в точном соответствии с анекдотом: в полночь Золушка превратилась в тыкву, но принца было уже не остановить. Долгое время производительность накопителей в таких сценариях была недостаточной для реализации более-менее сложных запросов программного обеспечения. Отказ от «механики» проблему решил. Теперь пользователи ждут — когда же всеми новыми возможностями научатся пользоваться программисты. А разработчики контроллеров SSD продолжают свои гонки — просто потому, что могут.

| 4К | 16К | 64К | 256К | |

|---|---|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 91,1 | 105,1 | 331,8 | 808,2 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 74,0 | 236,6 | 639,9 | 1697,0 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 99,8 | 240,4 | 534,2 | 1212,9 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 77,6 | 220,1 | 626,8 | 1766,5 |

Смешанный режим тоже важен — ведь в реальности (а не в тестовых утилитах) редко бывает такое, что долгое время данные приходится только писать или только читать. Особенно в многозадачном окружении — и с учетом богатой внутренней жизни современных операционных систем. Но ничего интересного мы тут уже тоже не увидим — пока не выйдем из зоны комфорта внутри SLC-кэша. Оптимизировать работу контроллеров в его рамках разработчикам несложно — вот этим и развлекаются. На практике же не всегда приходится работать со свежезаписанными данными, да и локальность их может быть куда меньшей, чем в низкоуровневых бенчмарках. Но последние являются своеобразным эталоном размерности — вот мы их и приводим. Предпочитая делать глобальные выводы немного по другим сценариям, конечно.

Работа с большими файлами

Как бы хороши не были показатели в низкоуровневых утилитах, достигнуть таких скоростей на практике удается далеко не всегда. Хотя бы потому, что это всегда более сложная работа — тот же CrystalDiskMark работает с небольшими (относительно) порциями информации, причем внутри одного файла. Во-первых, таковой в современных условиях практически всегда и гарантировано располагается в SLC-кэше всё время тестирования, во-вторых, не нужно отвлекаться на служебные операции файловой системы — реальная запись одного файла это еще и модификация MFT, и журналы (основные используемые в работе файловые системы журналируемые — и не только NTFS), так что писать приходится не в одно место последовательно, а в разные (и частично — мелким блоком). В общем, большую практическую точность дает Intel NAS Performance Toolkit. При помощи которого можно протестировать не только кэш. И не только на пустом устройстве, где он имеет максимальные размеры — а и более приближенный к реальности случай, когда свободного места почти нет. Что мы всегда и делаем.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 2548,4 | 2250,1 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 3497,8 | 2785,0 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 3103,1 | 2502,9 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 3201,0 | 2216,4 |

Работа в один поток — самый частый (146% случаев), но и самый сложный сценарий. Но и тут мы уже выбрались далеко за два, а то и за три гигабайта в секунду, хотя на деле многим еще и в рамках SATA не тесно. Правда измерять нужно корректно — скорость чтения вытесненных из кэша данных снижается, а низкоуровневые бенчмарки этого заметить не могут. И сильнее всего она снижается как раз у нашего главного героя, да и из кэша он читает помедленнее версии с TLC — все-таки внутренняя организация памяти немного различается, что и сыграло.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 3102,7 | 2557,8 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 7006,7 | 4479,3 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 6051,4 | 3782,6 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 5564,2 | 2601,1 |

В многопоточном режиме ситуация, естественно, усугубляется. Приводит это к тому, что модифицированная платформа перестает быть самой быстрой, отставая уже, например, и от Realtek с TLC. Понятно, что вопрос не принципиальный — измученные долгими десятилетиями господства жестких дисков, программисты старательно избегают использования нескольких потоков ввода-вывода. Вот только нередко оно само собой выходит — за счет одновременной работы разных программ. И пусть сегодня им такие скорости всё еще не требуются, а завтра?

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 2461,7 | 2468,9 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 4249,5 | 3991,3 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 4415,7 | 4291,2 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 4193,1 | 4168,0 |

Скорость записи — вопрос попадания в кэш и штрафов за промахи на стороне SSD, а также способности самих по себе функций работы с файлами операционной системы. Последние начинают уже и недорогие SSD ограничивать, но пока редко и не слишком заметно — собственные ограничения зачастую куда серьезнее. И организация кэширования тоже важна — маленький кэш позволяет не так сильно падать за своими пределами, зато у большого «пределы» могут вместить больше информации. Хотя это всё теория, но объясняющая, почему Silicon Power Endura ED90 умудрился выбраться на первое место: ему кэша хватило на весь тестовый файл. По той же причине QLC-версия MAP1602 обгоняет каноническую при недостатке свободного места — кэш у нее в любом случае больше.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 2305,1 | 2215,3 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 3915,1 | 3807,1 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 4042,0 | 3659,8 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 3929,4 | 3868,9 |

Эти два сценария принципиально различаются для «механики» жестких дисков, а SSD внутри всё равно приводит всё к общему знаменателю. Или почти общему — все-таки для бюджетных контроллеров это работа до сих пор чуть более сложная. Но принципиальной разницы нет, так что и выводы не меняются.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 2050,3 | 1781,5 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 4662,9 | 4019,2 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 3481,8 | 2973,2 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 3989,3 | 2845,2 |

«Разнонаправленная» работа еще сложнее, чем многопоток в одну сторону, причем тут иногда уже может не справляться кэширование — напомним, что ускоряет оно в современных условиях не только запись. Поэтому явным лидером оказывается оригинальная версия платформы, а переход на QLC скорость радикально снизил. Особенно при нехватке свободного места, ограничивающей и емкость SLC-кэша — в таких условиях уже есть шансы отстать и от SSD более низких классов.

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 1866,1 | 1731,3 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 2731,9 | 2444,6 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 2358,0 | 2032,9 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 2712,5 | 2194,5 |

Казалось бы, при произвольном доступе всё должно усугубиться — ан нет. Но в первую очередь потому, что здесь все медленнее, так что и разница между ними уменьшается. Главное же было априори понятно: контроллер — мощный (для своего класса), а недостатки памяти можно замаскировать кэшированием. Почте всегда можно — когда нельзя, будут возникать те или иные проблемы с производительностью. По крайней мере, в тестах. Но некоторые можно будет увидеть и невооруженным глазом — общая специфика устройств на QLC.

Комплексное быстродействие

На данный момент лучшим комплексным бенчмарком для накопителей является PCMark 10 Storage, с кратким описанием которого можно познакомиться в нашем обзоре. Там же мы отметили, что не все три теста, включенных в набор, одинаково полезны — лучше всего оперировать «полным» Full System Drive, как раз включающим в себя практически все массовые сценарии: от загрузки операционной системы до банального копирования данных (внутреннего и «внешнего»). Остальные два — лишь его подмножества, причем, на наш взгляд, не слишком «интересные». А вот этот — полезен в том числе и точным измерением не только реальной пропускной способности при решении практических задач, но и возникающих при этом задержек. Усреднение этих метрик по сценариям с последующим приведением к единому числу, конечно, немного синтетично, но именно что немного: более приближенных к реальности оценок «в целом», а не только в частных случаях, всё равно на данный момент нет. Поэтому есть смысл ознакомиться с этой.

Напомним, что общий объем записи от всех подтестов составляет 200 ГБ — то есть мы гарантированно не вместимся в кэш, когда свободного места всего 100 ГБ. Расчищать же его оперативно некогда — пауз практически нет. Нагрузки PCMark 10 Storage «рисовали» с реальной жизни, но он представляет собой пессимистичный взгляд на таковую. Именно из-за плотности рабочих операций — в реальности то, что он делает за час, растягивается у кого на день, а у кого и на неделю, так что тех же пауз достаточно, мусор убирать время есть — и проблем будет меньше, чем показывает балл этой программы. Но хороший преферансист считает именно те взятки, которые отдаст, а не может взять — так что при планировании будущего мы тоже за подобный пессимизм. Не так обидно ошибаться :)

| Пустой SSD | Свободно 100 ГБ | |

|---|---|---|

| Adata Legend 800 1 ТБ | 2760 | 1799 |

| Dahua C970 Plus1 ТБ | 3827 | 3026 |

| Silicon Power Endura ED90 1 ТБ | 2438 | 1938 |

| Adata Legend 900 1 ТБ | 3762 | 3253 |

Чего мы не ожидали, так это почти не изменившейся оценки в этом тесте. В заполненном данными состоянии — так даже выигрыш. Но у SSD на Maxio результаты в таком режиме вообще очень зависят от конкретной ветки прошивок — даже не конечной версии, а именно исходного кода. Многие терабайтники с TLC здесь и за 3300 переваливают, причем вне зависимости от конкретного производителя памяти. Так что важнее не конкретные значения, а относительно небольшое снижение результата — всего 500 баллов неплохи даже для устройств среднего класса с TLC. Бюджетные же контроллеры зачастую проваливаются заметно сильнее с любой памятью. А в данном случае всё достаточно ровно.

Впрочем, не исключено, что и сам тестовый пакет начал устаревать, что немудрено — ему уже несколько лет. Предыдущие версии PCMark, например, и вовсе были ориентированы на жесткие диски, так что оперировали неудобными для последних нагрузками, но в принципе не могли найти разницу между SSD разных классов. PCMark 10 Storage пополнен большим количеством тестов записи, что и позволяет «пробить» SLC-кэширование. Но все подтесты работают последовательно, друг на друга не влияя. На практике же исчерпание кэша одной программой может замедлить и другие работающие в данный момент. Причем способно на это и какое-нибудь фоновое копирование данных или скачка их из сети, а «заикаться» начнут приложения переднего плана. Почему нам так и не нравится идея использования SSD на QLC в обычном компьютере, где им как правило трудиться приходится в гордом одиночестве. Но к их нашествию пять лет назад авторы бенчмарков еще не готовились, так что, возможно, придется дорабатывать тестовые инструменты.

Итого

В принципе, такое изменение конфигурации чем-то неожиданным не является. В конце концов, компания никогда и не обещала, что во всех Legend 900 будет именно TLC-память или какой-то определённый контроллер, поэтому формальных претензий тут предъявлять не к чему. Но если по существу, то «каноническая версия» без изменений продавалась пару лет, к чему многие привыкли (не говоря уже о том, что модель засветилась в большом количестве обзоров, на дату которых потенциальные покупатели далеко не всегда обращают внимание). В общем, была старшая модель в линейке SSD на безбуферных контроллерах — простая, понятная, многим знакомая, заслужено популярная. А теперь под тем же названием уже другой SSD, пусть и с тем же контроллером. И похожий на него по названию Legend 900 Pro, где с оригиналом (хорошо — двумя оригиналами для разных рынков) нет вообще ничего общего. Не исключено, что Legend 900 и Legend 900 Pro так и останутся старшими в своем роде, поскольку ниже тоже будет встречаться исключительно QLC, но новое-то название можно было дать.

Справедливости ради, предъявлять подобные претензии регулярно приходится не только к Adata, но и к большинству производителей. Это очень нервирует потребителей, так что местами ситуация начала хоть немного меняться. Даже многие мелкие малоизвестные китайские производители сейчас уже временами разделяют модели по типу используемой памяти (добавляя, например, к номеру модели буковку «Q» при необходимости), поскольку понимают, что обмануть покупателя можно только один раз — следующий раз он пойдет обманываться уже к кому-то другому. И не важно, что у другого будет то же самое, да и в первом случае никто никого специально запутывать не собирался — люди в таких ситуация вообще достаточно злопамятны. И крупные бренды после череды скандалов обещали дать покупателю больше определенности — либо хотя бы выделять «лотерейные модели» в отдельные линейки, типа Kingston NV3, где покупателя прямо предупреждают, что внутри может оказаться что угодно. Однако нередко оказывается, что никаких других в ассортименте просто нет. Так что, вроде бы, никто ничего изначально и не обещал, но после несбывшихся ожиданий осадочек-то остаётся.

С другой стороны, не всё так плохо. SSD этого сегмента всё равно достаточно быстрые в большинстве случаев, так что многие покупатели могут вообще не почувствовать неудобств. К сожалению, несмотря на весь технический прогресс, потребительские накопители на QLC в основной массе до сих пор очень жестко завязаны на SLC-кэширование, так что пребывают в двух состояниях: либо всё замечательно — либо всё совсем плохо. Золотой середины (типа медленно, но приемлемо) у них не бывает — за этим нужно обращаться к устройствам на TLC-памяти. Вот только разграничить эти случаи не всегда просто, откуда и претензии. В данном же случае в защиту производителя можно отметить, что он поделился с покупателями сэкономленными средствами, а не оставил всё себе: после обновления конфигурации Legend 900 заметно подешевели. И, повторимся, многим такого уровня производительности будет достаточно, так что незачем платить больше. Если бы еще устройству дали другое название, то его вообще можно было бы не кривя душой похвалить, поскольку на рынке очень много гораздо более слабых решений (по скорости или по гарантии — или по обоим пунктам сразу).