Темпы внедрения памяти типа DDR5 оказались более скромными, чем прогнозировалось изначально, но сама память в этом виновна лишь частично. Сильно сказалась последняя (пока) пандемия, резко увеличившая спрос на компьютерную технику, вслед за чем последовал неизбежный спад. А DDR5 на этот праздник жизни опоздала, поскольку первые системы с ее поддержкой появились на рынке лишь в конце 2021 года. Да и то — на тот момент речь шла лишь о нескольких топовых процессорах Intel, особой погоды на массовом рынке не делавших. К тому же, и быстро наладить выпуск новых модулей не получилось из-за дефицита компонентов. В первую очередь PMIC (интегральных схем управления питанием), которые модулям более ранних типов просто не требовались. Это привело к дефициту модулей, а также практически полному отсутствию недорогих продуктов — DDR5 покупали только убежденные энтузиасты для дорогих же топовых систем, так что и охотились в первую очередь за чем-нибудь «элитным». Масла в огонь подлили и производители системных плат — которые в таких условиях тоже не спешили выпускать недорогие платы со слотами DDR5.

Сейчас же положение дел изменилось радикально. Паритета цен на DDR4 и DDR5 до сих пор нет, из-за чего позиции первой до сих пор сильны, особенно в бюджетном сегменте. Но спрос растет и на DDR5 — причем покупателям нужно уже не только дорогие комплекты. Во-первых, сказывается эффект от актуальной платформы AMD AM5 — для которой компания выпустила уже два поколения процессоров и линейку APU (впрочем, разделение стало еще более условным, чем ранее — но это как раз на руку в данном случае), да и в будущем еще как минимум одно обновление микроархитектуры будет точно. «Устаревшая» же AM4 с точки зрения многих экономных покупателей всё еще таковой не является во многом как раз из-за цен не самих процессоров, а системных плат и памяти, но ничего действительно нового в ее рамках точно не появится. «Новые» модели процессоров ничем не лучших старых и давно доступных, платы и вовсе «заморозились» по состоянию на 2020 год — словом, скучно, девочки © Да, недорого. Но и всё. Возникает соблазн собрать сейчас недорогую систему уже на современной платформе, сэкономив в разумных пределах на процессоре и памяти, но не системной плате, а потом ее модернизировать.

И Intel тоже уже поставляет процессоры для новой платформы LGA1851, поддерживающей исключительно DDR5. Традиционно речь идет исключительно о нескольких дорогих моделях, но дешевые как обычно появятся чуть позже. Да и не это главное, а то, что магистральная линия обозначена четко. Что сказывается и на покупателях LGA1700 — симпатии последних постепенно смещаются в сторону именно DDR5, несмотря на наличие выбора. В том числе, и в бюджетном сегменте, где, казалось бы, каждый рубль на счету. Но есть уже желание у многих не связываться с «устаревшей» памятью. Чему способствует и изменение политики производителей плат — в том числе, и недорогих. Три года назад в продаже вообще невозможно было найти плату на младшем H610 со слотами DDR5 — сейчас таких в ассортименте магазинов почти половина. Да и на B660 выпускалось не так много плат под DDR5, а на B760 таковых почти две трети. Они всё еще тоже немного дороже своих аналогов со слотами DDR4, но разница уже невелика, да и аналоги не всегда полные.

Соответственно, сейчас нужны уже не только дорогие высокочастотные комплекты памяти, но и что попроще. В том числе, и невысокой емкости — включая и такую специфику, как модули по 8 ГБ, которые за пределами бюджетного сегмента и не нужны. Выше более актуален вопрос, покупать ли пару обычных «бинарных» модулей по 16 ГБ, или лучше уже обращать внимание в первую очередь на «небинарные» 24 ГБ, поскольку общего объема в 32 ГБ на сегодня достаточно, но вот запаса особого нет. Однако при покупке недорогого офисного компьютера этот вопрос сродни рассуждениям о количестве ангелов на кончике иглы — там столько не нужно. Более того — и сейчас в продаже есть огромное количество готовых системных блоков (особенно брендовых — и далеко не всегда таких уж дешевых), где даже какой-нибудь Core i5 может соседствовать с одним модулем памяти на 8 ГБ. Кстати, аналогичная модель в линейке, но с 16 ГБ ОЗУ чаще всего тоже комплектуется одним модулем памяти — только вдвое бо́льшим. Именно поэтому недорогие модули низкой емкости в рознице актуальны именно поштучно, а не комплектами — их часто покупают для «исправления» таких фабричных конфигураций, а не под сборку с нуля.

А что специфичного в модулях на 8 ГБ с технической точки зрения? Для DDR4 не было ничего — выпускалась она на кристаллах по 8 Гбит, так что 8 таковых как раз и давали 8 ГБ. Но у DDR5 кристаллы по 16 или 24 Гбит, так что такая схема не работает. Однако проблем это не составляет — просто количество микросхем уполовинили: на каждом модуле лишь четыре чипа. Как это работает, мы пока ни разу не смотрели. И вообще — никаких бюджетных модулей DDR5 не тестировали, поскольку ранее в этом не было особого смысла. Сейчас — появился.

Так что познакомимся с этим сегментом на примере недорогих модулей Indilinx IND-MD5P48SP08X. Продаются они поштучно (что в данном случае и нужно), хотя никто не мешает приобрести и сразу пару. Или парой же и тестировать, что мы всегда и делаем. Просто коробочки будет две :)

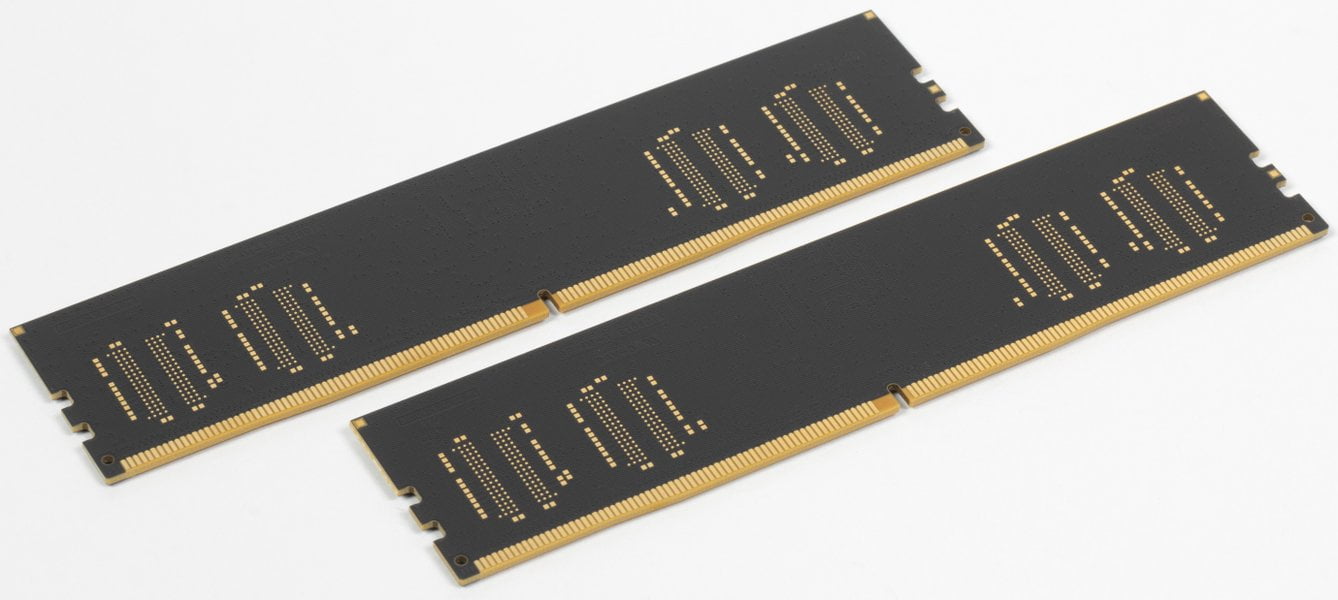

Сами модули просты и даже немного пустоваты. Никаких радиаторов здесь нет, хотя их использование для DDR5 и рекомендовано, однако низкочастотным модулям «разрешено» обходиться без таковых. Зато хорошо видна вся элементная база. В частности, четыре чипа с маркировкой Micron, так что на высокие способности к разгону рассчитывать не стоит. Но мы вообще сомневаемся, что кто-либо станет покупать эти (и любые подобные) модули под разгон — это просто очень недорогая DDR5, для тех, кто готов экономить даже на емкости, не говоря уже о прочем. Или для производителей готовых систем.

Обратная сторона вообще голая, но на ней есть место под еще четыре чипа памяти. Соответственно, на таких PCB можно выпускать и недорогие модули на 16 или 24 ГБ, заняв все посадочные места. Для двухранговых высокой емкости потребуются другие платы. Но у них обычно и управление питанием выглядит внушительно — с распределением компонентов по обеим сторонам модуля. Здесь же PMIC целиком на одной стороне — группка разных микросхем в центральной части модуля на предыдущей фотографии.

В общем, даже рассматривать особо нечего. Так что приступим к практической части, для которой традиционно будет использоваться стенд на базе процессора Intel Core i9-12900K и системной платы Asus ROG Maximus Z690 Hero на чипсете Intel Z690. Эта связка возможности современной топовой памяти уже ограничивает, но для тестируемых модулей избыточна. Однако тут важнее единообразие — тем более, на результаты некоторых тестов взглянуть будет любопытно.

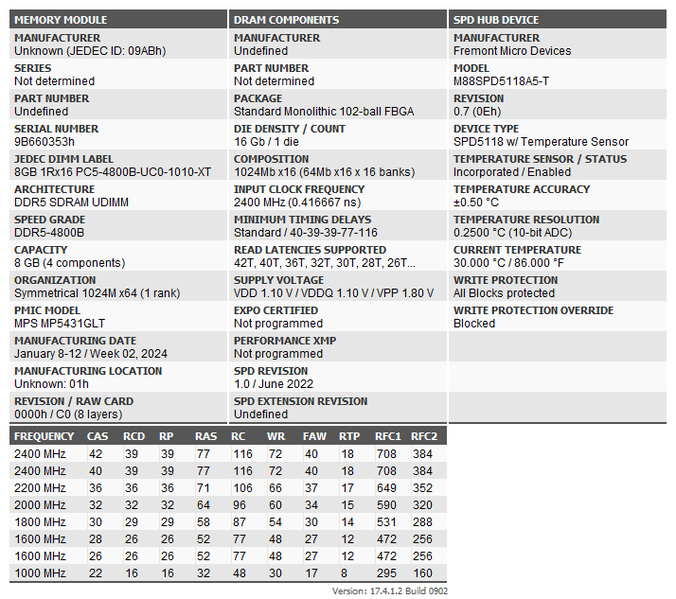

Тот случай, когда внешний осмотр дает больше информации, чем диагностические утилиты — визуально производителя памяти опознать можно, а Thaiphoon Burner спасовал. Впрочем, утилита давно не обновлялась, что нормально в моменты стабильности рынка, но не в процессе перехода со стандарта на стандарт. Информацию об организации модуля она тоже не может раскрутить корректно: «1024 Mb х 16» должно дать 16 ГБ, а не 8 ГБ. Так что из полезного здесь — полное отсутствие каких-либо «расширенных» профилей (типа XMP или AMD EXPO). Просто стандартная DDR5, сертифицированная для работы на частоте 4800 МГц или ниже.

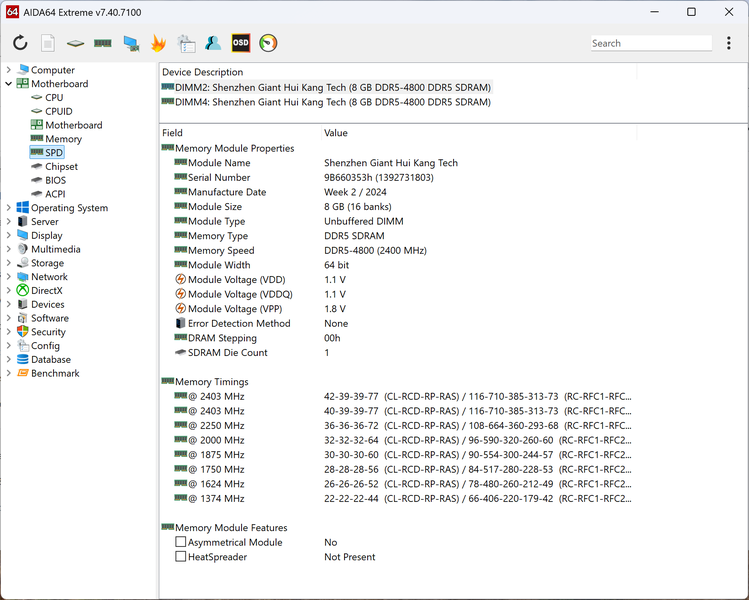

AIDA64 выдает нам в первом приближении то же самое — разве что фактического производителя модулей расшифровала (Thaiphoon Burner только его ID прочитал).

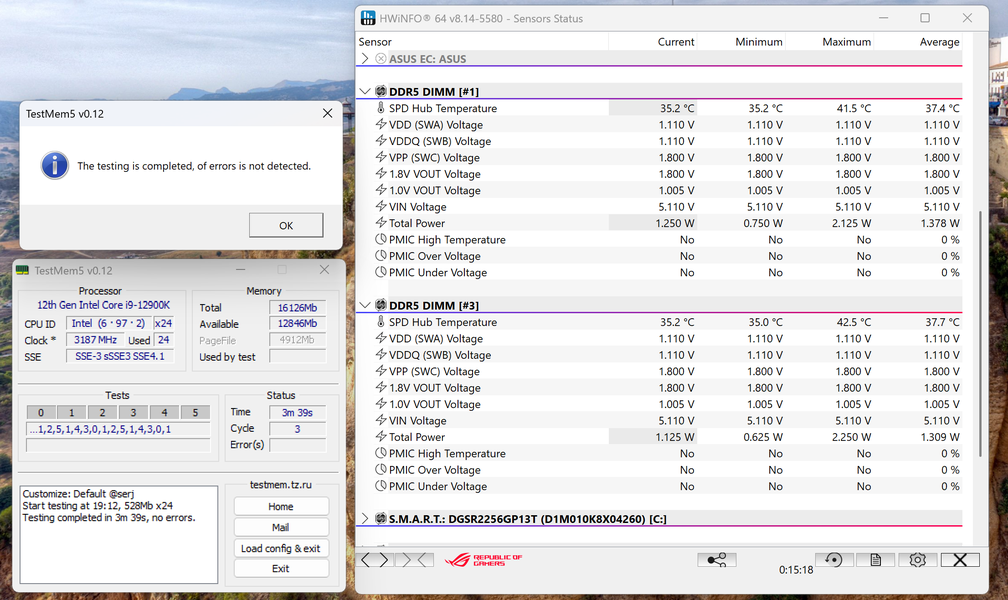

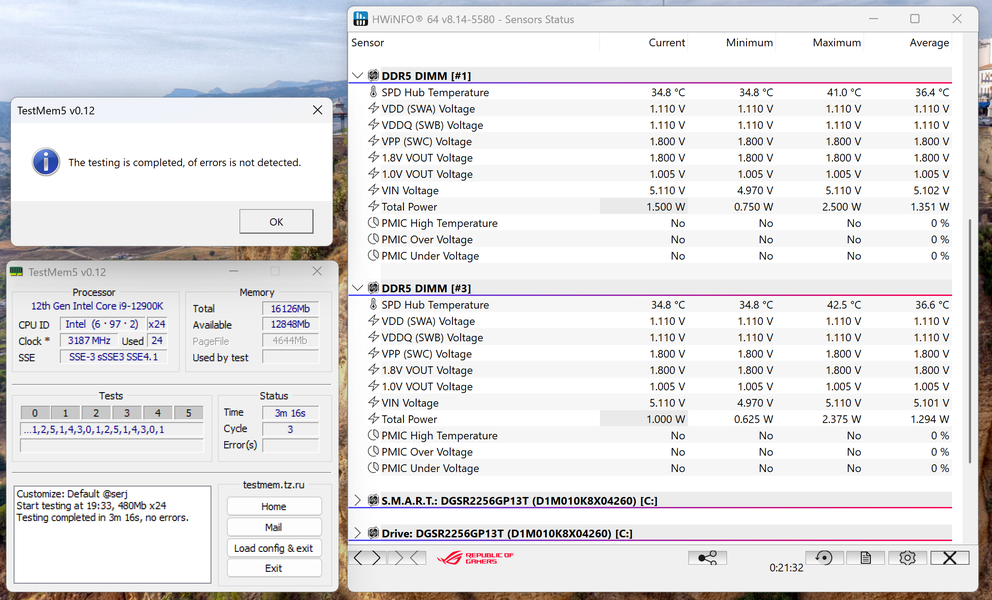

Естественно, нет никаких проблем с функционированием в штатном режиме. И радиатор для него действительно не нужен — максимум 42,5 °C за время выполнения теста. Которое при такой емкости модуля невелико, конечно, однако стоит учитывать, что стресс-тесты на тяжелых профилях от обычной работы далеки — и часто сыплют ошибками в ситуации, когда всё остальное прекрасно работает.

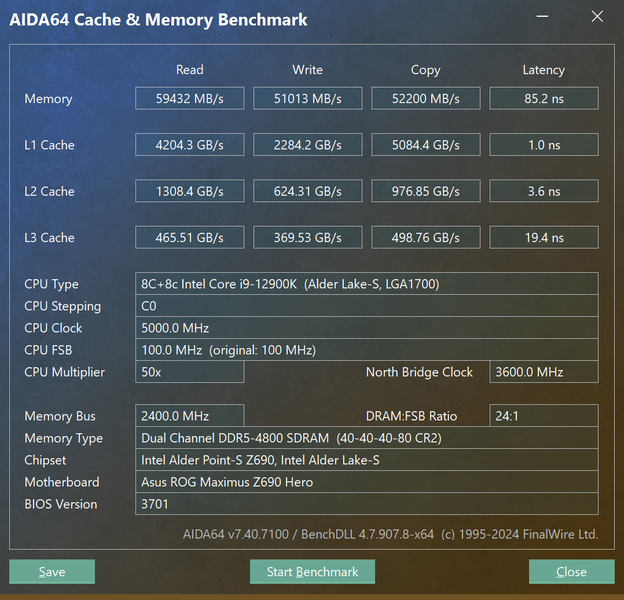

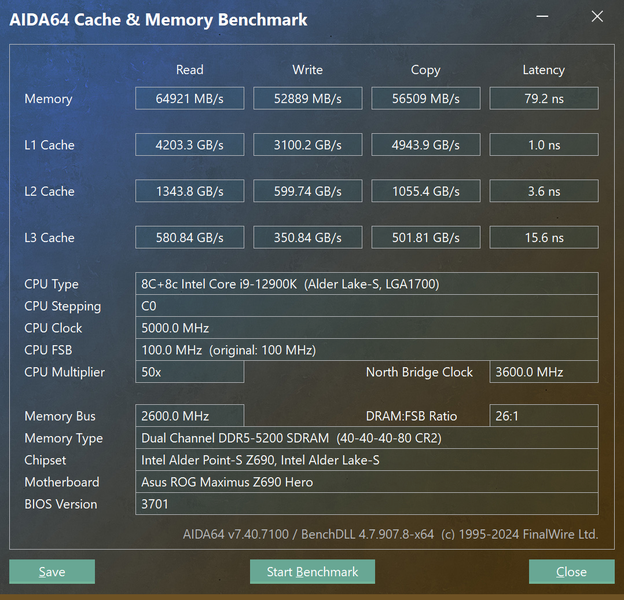

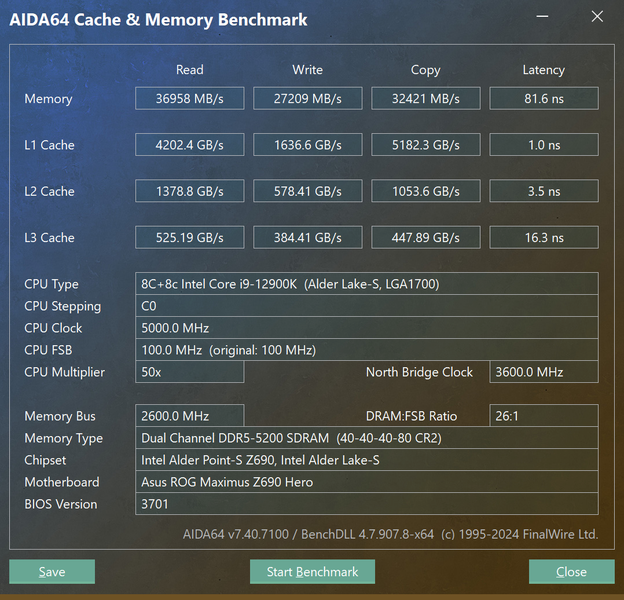

С чем сразу придется столкнуться покупателям модулей по 8 ГБ, так это с существенно более низкой пропускной способностью такой памяти. Нагляднее всего выглядит прямое сравнение — в одинаковом (в общем-то, примитивном «базовом») режиме четверть разницы по ПСП и около 10% лишних задержек. На самом деле, всё легко объяснимо организацией — как уже было сказано выше, «восьмерки» в случае DDR5 всего лишь «обрезки». Здесь те же самые чипы — просто количество банков уменьшено вдвое. «Загрузить» работой шину полностью уже не удается — фактически это нештатный режим, реализованный только и исключительно для бюджетных систем. Особенно страдают операции записи — как и должно быть в таком случае, поскольку из-за снижения внутреннего параллелизма не успевают отрабатывать запросы сами кристаллы.

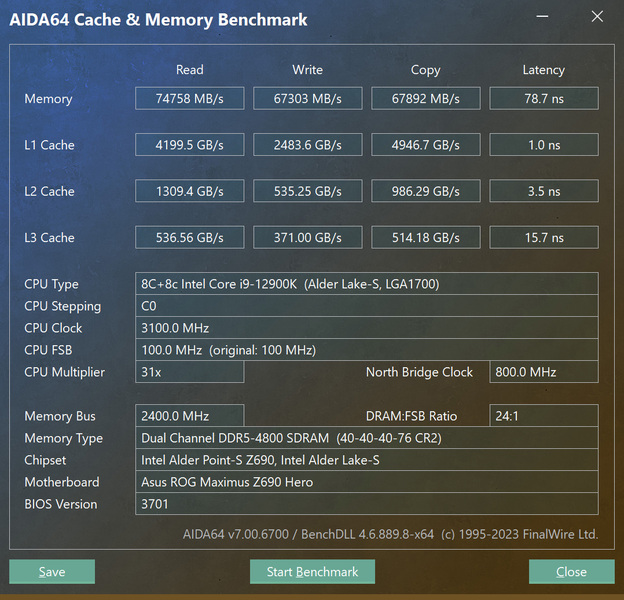

Вряд ли кто-то из реальных покупателей будет разгонять такие модули, но мы попробовали. На рекорды, не рассчитывая сразу — чипы Micron выдающимися способностями в этом плане не отличаются. Что и подтвердилось — выше 5200 МГц подняться не удается даже при увеличении напряжения. Зато эти самые 5200 практически гарантированы — в том числе, и на стандартных 1,1 В.

Энергопотребление модулей при этом немного увеличивается, но всё равно остается смешным по современным меркам. Чисто для сравнения — модуль DDR5-5200, емкостью 32 ГБ, в штатном режиме потребляет примерно 5 Вт, а при работе на частоте 6000 МГц с повышенным до 1,25 В напряжением может вылезти и за 7 Вт. Зависимость нелинейная, так что, когда памяти нужно действительно много, лучше выбирать максимально емкие модули, чем большее количество маленьких (это же и с точки зрения скоростных режимов полезно), но 8 ГБ сделано для тех случаев, когда много памяти не нужно. И в этом случае максимальное энергопотребление менее 2,5 Вт можно считать достоинством. Нагреться при этом PMIC (а именно из-за появления этого компонента радиаторы стали рекомендованными) не может. И вообще температуры оказываются практически одинаковыми что при работе на штатной частоте, что при небольшом разгоне. Так что последним при возможности пренебрегать не стоит. Но таковая будет не всегда — чипсет Intel H610 по-прежнему не позволяет выставлять для памяти частоту, выше официально поддерживаемой процессором, а таковая и для современных бюджетных устройств (вплоть до Core i3 включительно) составляет как раз 4800 МГц.

Но мы провели тесты и в стандартном, и в «одноканальном» (на деле нет — поскольку для согласования с кэшем процессоров канал DDR5 стал вдвое уже шины памяти, их и у одного модуля виртуально два) режиме. Собственно, последний тоже будет нередко встречаться в бюджетных системах — во многом ради этого всё с такой емкостью и затевалось. Считается она по нынешним временам недостаточной, но у производителей компьютеров свое мнение: раз покупают, надо продавать. А производительность это уже проблемы покупателя.

Но как тут всё выглядит хотя бы на низком уровне, удобнее всего оценивать в сравнении с каким-то понятным ориентиром. Мы решили взять два таковых — недавно протестированный комплект AGI RGB TurboJet UD858 и последние изученные пару лет назад модули DDR4-3200 Silicon Power SP016GBLFU320B02. Для AGI целевыми частотами являются 6800 МГц, но его мы тестировали и с тем же «базовым» профилем, что Indilinx IND-MD5P48SP08X, поэтому такое сравнение позволит оценить разницу между 8 и 16 ГБ. А модули Silicon Power — просто недорогая DDR4. Как раз для конкуренции с таковой нужна бюджетная DDR5 — в топовом-то сегменте всё и так просто и понятно.

| Чтение, МБ/с | Запись, МБ/с | |

|---|---|---|

| Silicon Power (DDR4-3200 / 22-22-22-52) | 48742 | 48389 |

| 1×Indilinx IND-MD5P48SP08X (DDR5-5200 / 40-40-40-76) | 36958 | 27209 |

| Indilinx IND-MD5P48SP08X (DDR5-4800 / 40-40-40-76) | 59432 | 51013 |

| Indilinx IND-MD5P48SP08X (DDR5-5200 / 40-40-40-76) | 64921 | 52889 |

| AGI RGB TurboJet UD858 (DDR5-4800 / 40-40-40-76) | 74758 | 67333 |

Всё наглядно. Для того чтобы угнаться за модулями по 16 ГБ, нужна работа на существенно более высокой частоте. Небольшое же ее увеличение не компенсирует нехватку банков — все-таки такие конфигурации для DDR5 являются противоестественными. А превосходство над DDR4 всё равно есть — пусть не такое уж и большое. Естественно, в равных условиях — два модуля против двух. Но это значит, что при сравнении одного с одним хуже тоже не станет — картина может даже улучшиться. А ведь в бюджетных системах с DDR4 и сейчас можно найти модули, рассчитанные далеко не на 3200 МГц, а вплоть до 2400 МГц. Вот их-то подобные «противоестественные» продукты заменять будут с еще бо́льшим успехом.

| Задержки, нс | |

|---|---|

| Silicon Power (DDR4-3200 / 22-22-22-52) | 65,7 |

| 1×Indilinx IND-MD5P48SP08X (DDR5-5200 / 40-40-40-76) | 81,6 |

| Indilinx IND-MD5P48SP08X (DDR5-4800 / 40-40-40-76) | 85,2 |

| Indilinx IND-MD5P48SP08X (DDR5-5200 / 40-40-40-76) | 79,2 |

| AGI RGB TurboJet UD858 (DDR5-4800 / 40-40-40-76) | 78,7 |

В общем и целом, самые маленькие модули DDR5 — это не про скорость, а про экономию. И работать им нужно будет как раз в бюджетных же системах, требования которых к скорости памяти еще ниже, чем к ее емкости. Почему бы не ограничиться DDR4? Хотя бы для унификации. Да и, напомним, актуальные на данный момент платформы AMD и Intel ничего, кроме DDR5, уже не поддерживают. Но ту же AM5 как раз очень ценят любители поэтапного апгрейда, а тут цена входного билетика радикально снижается. Можно начать всего с одного модуля на 8 ГБ, потом добавить второй, а на каком-нибудь из следующих этапов уже хоть сразу на 96 ГБ переходи. Или на 48 ГБ — где-то вместе со сменой процессора или покупкой дискретной видеокарты. До этого как-то перетоптаться получится, а плату менять уже не потребуется. Для бюджетных же пишмашинок на каких-нибудь Intel Pentium или AMD Athlon (выпуск которых многие уже ждут начиная с лета) и менять ничего не потребуется — решаемые на них задачи парой таких модулей всё равно обойдутся, а начать можно тоже с одного. Так что главная задача такой памяти очень простая и практическая — выбить DDR4 и из бюджетного сегмента. Хотя мы и считаем, что лучше ориентироваться на один-два модуля по 16 ГБ, а то 8 ГБ уже и в телефонах среднего уровня никого не удивляют (впрочем, Android и большей прожорливостью, чем Windows, сам по себе отличается) — но финансовые ограничения во многих случаях являются очень жесткими. Иногда нужно сделать дешевле — и это способ так и поступить.

Что же касается модулей Indilinx IND-MD5P48SP08X, то это просто типичное для данного сегмента решение, благо нетипичным в нем взяться неоткуда. На самом деле, и в других сегментах от производителей самих модулей мало что зависит. Разве что внешний вид да правильный подбор компонентов. Иногда и отбор: чтобы сделать память с рекордными возможностями по разгону, не всякие чипы даже из одной партии подойдут. Да и пары модулей в комплекте подбирать приходится. А что из этого нужно для производства таких модулей памяти, которые стали предметом сегодняшнего рассмотрения? Примерно... ничего. Типовые платы, полное отсутствие радиаторов, простая схема питания, ориентация на низкие частоты. В общем-то, по результатам сразу видно, что подбирать что-то под высокие частоты нет смысла — тот случай, когда овчинка выделки не стоит, а покупателю точно лучше потратить деньги на модули большей емкости, чем на выжимание чего-либо выдающегося из таких. С DDR4 этот метод имел смысл, но DDR5 организована совсем по-другому. Поэтому модули на 8 ГБ, как уже было сказано, нужны только для минимизации цены невзирая на побочные эффекты. Вот по цене все покупатели их выбирать и будут. Может быть, еще по штатной частоте, хотя здесь она тоже не слишком важна.

_large.png)

_large.jpg)